Перспективы развития децентрализованного

теплоснабжения

Развитие рыночных отношений в России коренным образом меняет принципиальные подходы к выработке и потреблению всех видов энергии. В условиях постоянного роста цен на энергоресурсы и их неизбежного сближения с мировыми ценами проблема энергосбережения становится по настоящему актуальной, во многом определяющей будущее отечественной экономике.

Вопросы разработке энергосберегающих технологий и оборудования всегда занимали значительное место в теоретических и прикладных исследованиях наших учёных и инженеров, но на практике в энергетику передовые технические решения внедрялись не достаточно активно. Государственная система искусственно заниженных цен на топливо (уголь, мазут, газ) и ложные представления о неограниченных запасах дешёвого, природного топлива в российских недрах привели к тому, что отечественная промышленная продукция является в настоящее время одной из самых энергоёмких в мире, а наше ЖКХ экономически убыточным и технически отсталым.

Малая энергетика ЖКХ оказалась заложницей большой энергетики. Ранее принятые коньюктурные решения о закрытии малых котельных (под предлогом их низкой эффективности, технической и экологической опасности) сегодня обернулись сверх централизацией теплоснабжения, когда горячая вода проходит от ТЭЦ до потребителя путь в 25-30 км, когда отключение источника тепла из-за неплатежей или аварийной ситуации приводит к замерзанию городов с миллионным населением.

Большинство индустриально развитых стран шло другим путем: совершенствовали теплогенерирующее оборудование повышая уровень его безопасности и автоматизации, КПД газогорелочных устройств, санитарно гигиенические, экологические, эргономические и эстетические показатели; создали всеобъемлющую систему учёта энергоресурсов всеми потребителями; приводили нормативно-техническую базу в соответствие с требованиями целесообразности и удобства потребителя; оптимизировали уровень централизации теплоснабжения; перешли к широкому внедрению

альтернативных источников тепловой энергии. Результатом такой работы стало реальное энергосбережение во всех сферах экономике, включая ЖКХ.

Наша страна находится в начале сложного пути преобразования ЖКХ, которое потребует проведения в жизнь многих непопулярных решений. Энергосбережение является магистральным направлением развития малой энергетики, движение по которому способно значительно смягчить болезненные для большей части населения последствия от роста цен на коммунальные услуги.

Постепенное увеличение доли децентрализованного теплоснабжения, максимальная приближения источника тепла к потребителю, учёт потребителем всех видов энергоресурсов позволят не только создать потребителю более комфортные условия, но и обеспечить реальную экономию газового топлива.

Традиционное для нашей страны система централизованного снабжения теплом через ТЭЦ и магистральные теплопроводы, известна и обладает рядом достоинств. В общем, объеме источников тепловой энергии на централизованные котельные приходится 68% , децентрализованные –28%, прочие –3% . Крупными теплофикационными системами вырабатывается около 1,5млрд.Гкал в год, из них 47% на твердом топливе,41% на газе, 12% на жидком топливе. Объемы производства тепловой энергии имеют тенденцию к росту примерно на 2-3% в год (доклад зам. министра энергетики РФ). Но в условиях перехода к новым хозяйственным механизмам, известной экономической нестабильности и слабости межрегиональных, межведомственных связей, многие из достоинств системы централизованного теплоснабжения оборачиваются недостатками.

Главным из которых является протяженность теплотрасс. Cсогласно сводным данным по объектам теплоснабжения 89 регионов РФ, суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 183,3 млн.км. Cредний процент изношенности оценивается в 60-70% . Удельная повреждаемость теплопроводов в настоящее время выросла до 200 зарегистрированных повреждений в год на 100 км тепловых сетей. По экстренной оценке не менее 15% тепловых сетей требуют безотлагательной замены. Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей и остановить их средний возраст на существующем сейчас уровне, необходимо ежегодно перекладывать порядка 4% трубопроводов, что составляет около 7300 км сетей в двухтрубном исчислении.Это потребует выделения примерно 40 млрд. . руб. в текущих ценах (доклад зам. министра РФ) .В дополнению к этому, за последние 10 лет в результате недофинансирования практически не обновлялся основной фонд отрасли. Вследствие этого, потери теплоэнергии при производстве, транспортировке и потреблении достигли 70%, что привело к низкому качеству теплоснабжения при высоких затратах.

Организационная структура взаимодействия потребителей и теплоснабжающих предприятий не стимулирует последних к экономии энергетических ресурсов. Система тарифов и дотаций не отражает реальных затрат на теплоснабжение.

В целом, критическое положение, в котором оказалась отрасль, предполагает в ближайшем будущем возникновение крупномасштабной кризисной ситуации в сфере теплоснабжения для разрешения которой потребуются колоссальные финансовые вложения.

Насущный вопрос времени – разумная децентрализация теплоснабжения, по квартирное теплоснабжение. Децентрализация теплоснабжения (ДТ) – наиболее радикальный, эффективный и дешёвый способ устранения многих недостатков. Обоснованное применения ДТ в сочетании с энергосберегающими мероприятиями при строительстве и реконструкции зданий даст большую экономию энергоресурсов в России. Вот уже четверть века в наиболее развитых странах не строят квартальных и районных котельных. В сложившихся сложных условиях единственным выходом является создание и развитие системы ДТ за счёт применения автономных тепло источников.

По квартирное теплоснабжение – это автономное обеспечение теплом и горячей водой индивидуального дома или отдельной квартиры в многоэтажном здании. Основными элементами таких автономных систем является: теплогенераторы – отопительные приборы, трубопроводы отопления и горячего водоснабжения, системы подачи топлива, воздуха и дымоудаления.

Сегодня разработаны и серийно выпускаются модульные котельные установки, предназначенные для организации автономного ДТ. Блочно-модульный принцип построения обеспечивает возможность простого построения котельной необходимой мощности. Отсутствие необходимости прокладки теплотрасс и строительства здания котельной снижают стоимость коммуникаций и позволяют существенно повысить темпы нового строительства. Кроме того, это дает возможность использовать такие котельные для оперативного обеспечения теплоснабжения в условиях аварийных и чрезвычайных ситуаций в период отопительного сизона.

Блочные котельные представляют собой полностью функционально законченное изделие, оснащены всеми необходимыми приборами автоматики и безопасности. Уровень автоматизации обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без постоянного присутствия оператора.

Автоматика отслеживает потребность объекта в тепле в зависимости от погодных условий и самостоятельно регулирует работу всех систем для обеспечения заданных режимов. Этим достигается более качественное соблюдение теплового графика и дополнительная экономия топлива. В случае возникновения нештатных ситуаций, утечек газа, система безопасности автоматически прекращает подачу газа и предотвращает возможность аварий.

Многие предприятия, сориентировавшиеся к сегодняшним условиям и просчитав экономическую выгоду, уходят от централизованного теплоснабжения, от отдалённых и энергоёмких котельных.

ОАО *Левокумскрайгаз* имело энергоёмкую котельную с четырьмя котлами «Универсал-5» балансовой стоимостью в 750 тыс. рублей, теплотрассу общей протяжённостью 220 метров и стоимостью 150тыс. рублей (рис. 1).

Ежегодные затраты на ремонт и поддержания котельной, системы отопления в исправном состоянии составляли 50 тыс. рублей. В течении отопительного периода 2001-2002г затраты на содержания обслуживающего персонала

(80т.р.), электроэнергию (90т.р.), воду(12т.р.), газ(130т.р.), автоматику безопасности (8 т.р.) и пр. (30 т.р.) составили 340 т.р.

В 2002 году райгазом была демонтирована центральная котельная, и были установлены в административном 3-х этажном корпусе (общей отапливаемой площадью 1800кв.м), два 100-киловатных отопительных бытовых котла Зеленокумского сельмаша и в производственном корпусе (500кв.м) установлено два бытовых котла (Дон-20) для отопления и горячего водоснабжения.

Реконструкция обошлась предприятию в 80 тыс. р. Затраты на газ, электроэнергию, воду, зарплата одному оператору составили за отопительный период 110т.р.

Доходы от продажи высвободившегося оборудования составили 90т.р, а именно:

ШГРП (шкафной газорегуляторный пункт) -- 20 т.р

4 котла «Универсал» -- 30 т.р

два центробежных насоса -- 10 т.р

автоматика безопасности котлов -- 20 т.р

электрооборудование, запорная арматура и пр. -- 10 т.р

Здание котельной было переоборудовано в мастерские.

Отопительный период 2002-2003 гг. прошел успешно и гораздо менее затратно, чем предыдущие.

Экономический эффект от перехода ОАО «Левокумскрайгаз» на автономное теплоснабжение составил ориентировочно в год 280 тыс. р., а продажа демонтированного оборудования покрыла затраты по реконструкции.

Другой пример.

В с. Левокумском имеется котельная, которая обеспечивает теплом и горячей водой поликлинику и инфекционный корпус Левокумского ТМО, находящаяся на балансе Левокумских теплосетей (рис. 2). Стоимость котельной 414 тыс.р., стоимость теплотрасс 230тыс. р. Протяжённость теплотрасс составляет около 500 м. Из-за длительной эксплуатации и изношенности сетей ежегодно идут большие потери тепла в теплотрассах. Затраты на ремонт сетей в 2002 г. составили около 60 т.р. Затраты, сложившиеся в отопительный период

Слайд 2

Централизованная система теплоснабжения

Слайд 3

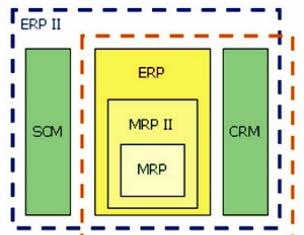

Централизованное теплоснабжение характеризуется наличием обширной разветвлённой абонентской теплосети с запитыванием многочисленных теплоприемников (заводы, предприятия, здания, квартиры, жилые помещения и т.д.)

Основными источниками для централизованного теплоснабжения являются: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые также попутно вырабатывают и электроэнергию; котельные (водогрейные и паровые).

Слайд 4

Структура централизованного теплоснабжения

Центральная система отопления в составе включает несколько элементов: Источник носителя тепла. Это тепловая электрическая централь, которая занимается производством тепла и электроэнергии. Источник транспортирования тепла – тепловые сети. Источник потребления тепла. Это отопительные приборы, размещенные в домах, офисах, на складах и в других помещениях различных видов.

Слайд 5

Схемы системы теплоснабжения

Зависимая схема системы отопления– система центрального отопления предназначена для работы на перегретой воде. Стоимость ее ниже стоимости независимой схемы, благодаря исключению таких элементов, как теплообменники, расширительный бак и подпиточный насос, функции которых выполняются централизованно на тепловой станции. Перегретая вода из магистральной внешней теплосети смешивается с обратной водой (t=70-750С) внутридомовой системы отопления и в результате вода необходимой температуры, подается в отопительные приборы. При таком подключении внутридомовые тепловые пункты, как правило, оснащаются смесительными установками (элеваторами). Недостатком зависимой схемы присоединения со смешением является незащищенность системы от повышения в ней гидростатического давления, непосредственно передающегося через обратный теплопровод, до значения, опасного для целостности отопительных приборов и арматуры.

Слайд 6

Слайд 7

Независимая схема системы отопления(теплообменник) – перегретая вода из котла подается в теплообменник. Теплообменник(водонагреватель) - это устройство, в котором нагрев холодной воды до нужной температуры и предназначенной для отопления здания, происходит за счет перегретой воды котельной.Независимую схему присоединения применяют, когда в системе не допускается повышение гидростатического давления. Преимуществом независимой схемы, кроме обеспечения теплогидравлического режима, индивидуального для каждого здания, является возможность сохранения циркуляции с использованием теплосодержания воды в течение некоторого времени, обычно достаточного для устранения аварийного повреждения наружных теплопроводов. Система отопления при независимой схеме служит дольше, чем система с местной котельной, вследствие уменьшения коррозионной активности воды.

Слайд 8

Слайд 9

Виды подключений:

Однотрубные системы отопления многоквартирных домов в силу своей экономии имеют множество недостатков, и главным из них является большая теплопотеря по ходу следования. То есть, вода в таком контуре подаётся снизу вверх, в каждой квартире попадая в радиаторы и отдавая тепло, ведь охлаждённая в приборе вода возвращается в ту же трубу. К конечному пункту теплоноситель доходит уже изрядно остывшим.

Слайд 10

Слайд 11

Схема подключения радиаторов однотрубной системы отопления

Слайд 12

Двухтрубная система отопления в многоквартирном доме может быть открытой и закрытой, но она позволяет сохранять теплоноситель в оном температурном режиме для радиаторов любого уровня. В двухтрубном контуре отопления остывшая вода из радиатора уже не возвращается в ту же трубу, а отводится в возвратный канал или в «обратку». Причём, совершенно не имеет значения, подключен ли радиатор со стояка или с лежака – главное, что температура теплоносителя остаётся неизменной на всём пути его следования по трубе подачи. Немаловажным преимуществом в двухтрубном контуре является тот факт, что вы можете регулировать отдельно каждую батарею и даже установить на ней краны с термостатом для автоматического поддержания температурного режима. Также в таком контуре вы можете использовать приборы с боковым и нижним подключением, использовать тупиковое и попутное движение теплоносителя.

Слайд 13

Схема подключения радиаторов двухтрубной системы отопления

Слайд 14

Преимущества централизованного теплоснабжения:

вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов; точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться; Возможность использовать дешевое топливо, работа на разных видах топлива, включая местное, мусоре, а также возобновляемых энергоресурсах; возможность замещать простое сжигание топлива (при температуре 1500-2000 °С для подогрева воздуха до 20 °С) тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ; относительно гораздо более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных работающих на твердом топливе. Простота в использовании. Вам не нужно следить за оборудованием – радиаторы центрального отопления всегда выдают стабильную температуру (вне зависимости от погодных условий

Слайд 15

Недостатки централизованного теплоснабжения:

Огромное количество потребителей тепла, которые имеют свой режим теплоснабжения, что практически полностью исключает возможность регулирования теплоподачи; Удельная стоимость системы ЦТ, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки Завышение стоимости тепла в некоторых городах; Сложный, дорогой, забюрократизированный порядок подключения к ЦТ; Отсутствие возможности регулирования объемов потребления; Невозможность жителям самостоятельно регулировать включение и отключение отопления; Длительный срок летних отключений ГВС. Тепловые сети в большинстве городов изношены, тепловые потери в них превышают нормативные.

Слайд 16

Децентрализованная система теплоснабжения

Слайд 17

Систему теплоснабжения называют децентрализованной, если источник теплоты и теплоприёмник практически совмещены, то есть тепловая сеть или очень маленькая, или отсутствует.

Такое теплоснабжение может быть индивидуальным, когда в каждом помещении используются отдельные отопительные приборы Децентрализованное отопление отличается от централизованного отопления локальным распределением производимого тепла

Слайд 18

Основные виды децентрализованного отопления

Электрическое Прямое Аккумуляционное Теплонасосное Печное Малые котельные

Слайд 19

Печное Малая котельная

Слайд 20

Виды систем с вовлечением нетрадиционной энергетики:

теплоснабжение на базе тепловых насосов; теплоснабжение на базе автономных водяных теплогенераторов.

Слайд 21

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ могут размещаться

В скважинных коллекторах, которые устанавливаются вертикально в грунт на глубину до 100 м В подземных горизонтальных коллекторах

Слайд 22

Принцип действия

Тепловая энергия поступает на теплообменник, нагревая теплоноситель (воду) системы отопления. Отдавая тепло, хладагент остывает, и с помощью расширительного клапана вновь переводится в жидкое состояние. Цикл замыкается. Для «извлечения» тепла из земли используется хладагент - газ с низкой температурой кипения. Хладагент в жидком состоянии проходит по системе труб, закопанных в землю. Температура земли на глубине более 1,5 метров одинакова летом и зимой и равна 8 градусам. Такой температуры хватает, чтобы проходящий в земле хладагент "закипел" и перешел в газообразное состояние. Этот газ всасывается компрессорным насосом, в этот момент происходит его сжатие и выделение тепла. Тоже самое происходит когда велосипедным насосом накачивают шину – от резкого сжатия воздуха насос становится теплым.

Слайд 23

Автономные водяные теплогенераторы

Бестопливныетеплогенераторы основаны на принципе кавитации. Электричество в этом случае нужно для работы электродвигателя насоса, а накипь не образовывается вовсе. Кавитационные процессы в теплоносителе возникают в результате механического воздействия на жидкость в замкнутом объеме, что неизбежно приводит к ее нагреву. Современные установки имеют в контуре кавитатор, т.е. нагрев жидкости осуществляется за счет многократной циркуляции по контуру «насос – кавитатор – емкость (радиатор) – насос». Включением в схему установки кавитатора удается увеличить срок службы насоса благодаря переносу кавитационных процессов из рабочей камеры насоса в полость кавитатора. Кроме того данный узел является основным источником нагрева, поскольку именно в нем происходит преобразование кинетической энергии движущейся жидкости в тепловую.

Слайд 24

Основной насос Кавитатор Циркуляционный насос Клапан электромагнитный Вентиль Расширительный бак Радиатор отопления

Слайд 25

Другие технологии энергосбережения

Индивидуальные системы отопления Конвекторное отопление (газовые воздухонагреватели, включающие горелку, теплообменник и вентилятор) Газо-лучистое отопление («светлые» и «темные» инфракрасные обогреватели)

Слайд 26

Наиболее распространенная схема автономного (децентрализованного) теплоснабжения включает в себя: одноконтурный или двухконтурный котел, циркуляционные насосы для отопления и горячего водоснабжения, обратные клапаны, закрытые расширительные баки, предохранительные клапаны. При одноконтурном котле для приготовления горячего водоснабжения применяется емкостной или пластинчатый теплообменник.

Слайд 27

Поквартирное отопление

Поквартирное отопление - децентрализованное (автономное) индивидуальное обеспечение отдельной квартиры в многоквартирном доме теплом и горячей водой

Слайд 28

Двухконтурные настенные котлы обеспечивают, наряду с отоплением, приготовление горячей воды для бытовых нужд. Благодаря малым габаритам, ненамного превышающим размеры обычной газовой колонки, для котла нетрудно найти место в любом помещении, даже специально не приспособленном под котельную: на кухне, в коридоре, прихожей и т.д. Индивидуальные системы отопления позволяют полностью решить проблему экономии газового топлива, при этом каждый житель, используя возможности установленного оборудования, создает себе комфортные условия проживания. Внедрение системы поквартирного отопления сразу исключает проблему учета тепла: учитывается не тепло, а только расход газа. В стоимости же газа отражаются составляющие тепла и горячей воды.

Слайд 29

Воздушное отоплении и вентиляция

Слайд 30

Газо-лучистое отопление

Для организации лучистого отопления в верхней части помещения (под потолком) размещаются инфракрасные излучатели, обогреваемые изнутри продуктами сгорания газа. При применении СГЛО тепло передается от излучателей непосредственно в рабочую зону тепловым инфракрасным излучением. Подобно солнечным лучам, оно практически целиком доходит до рабочей зоны, обогревая персонал, поверхность рабочих мест, пола, стен. А уже от этих теплых поверхностей происходит нагрев воздуха в помещении. Главным результатом лучистого инфракрасного отопления является возможность значительного снижения средней температуры воздуха в помещении без ухудшения условий труда. Средняя температура в помещении может быть снижена на 7оС, обеспечивая только за счет этого экономию до 45% по сравнению с традиционными конвектными системами.

Слайд 31

Преимущества децентрализованной системы теплоснабжения:

снижение потерь тепла из-за отсутствия внешних тепловых сетей, сведение к минимуму потерь сетевой воды, снижение затрат на водоподготовку; отсутствие необходимости землеотводов под тепловые сети и котельные; полная автоматизация, в том числе и режимов теплопотребления (не нужен контроль температуры обратной сетевой воды, теплопроизводительности источника и т.д.); гибкость в управлении заданной температурой непосредственно в рабочей зоне; прямые затраты на отопление и эксплуатационные расходы на содержание системы ниже; экономичность в расходовании тепла.

Слайд 32

Недостатки децентрализованной системы теплоснабжения:

Халатность пользователей. Любая система требует периодического профилактического осмотра и обслуживания Проблема дымоудаления. Необходимость создания качественной вентиляционной системы и отрицательное воздействие на окружающую среду. Снижение эффективности работы системы из-за неотапливаемых соседних помещений. При поквартирном теплоснабжении в многоэтажном здании необходимо организационно-техническое решение вопроса отопления лестничных клеток и других мест общественного пользованияотсутствие внятного собственника, т.к. котельная является коллективной собственностью жителей; Не начисление амортизации и длительной срок сбора средств на необходимые крупные ремонты; Отсутствие системы быстрой поставки запасных частей.

Отсутствие горячей воды и тепла еще с давних пор является дамокловым мечом для многих петербургских квартир. Отключения происходят ежегодно, причем в самые неподходящие моменты. При этом наш европейский город остается одним из самых консервативных мегаполисов, преимущественно используя потенциально опасную для жизни и здоровья горожан централизованную систему подачи тепла. Тогда как ближайшие соседи уже давно используют инновационные разработки в этой сфере, считает "Кто строит в Петербурге".

Децентрализованное горячее водоснабжение (ГВС) и теплоснабжение до сих пор применялось лишь при отсутствии централизованного теплоснабжения или когда возможности централизованного обеспечения горячей водой ограничены. Инновационные современные технологии позволяют применять системы децентрализованного приготовления горячей воды при строительстве и реконструкции многоэтажных домов.

Локальное теплоснабжение имеет массу плюсов. В первую очередь улучшается качество жизни петербуржцев: отопление можно включать в любой сезон, независимо от среднесуточной температуры за окном, из крана течет гигиенически чистая вода, сокращается возможность размывов и ожогов и аварийность системы. Кроме того, система обеспечивает оптимальное распределение тепла, максимально исключает теплопотери, а также позволяет рационально учитывать потребление ресурсов.

Источником местного приготовления горячей воды в жилых и общественных зданиях являются газовые и электрические водонагреватели или водогрейные колонки на твердом или газовом топливе.

«Есть несколько схем организации децентрализованного отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах: газовая котельная на дом и КТП в каждой квартире, газовый котел и КТП в каждой квартире, тепловые сети и КТП в каждой квартире», - рассказывает технический консультант по квартирным тепловым пунктам Алексей Леплявкин.

Газ не для всех

Газовые водонагреватели используют в газифицированных жилых домах высотой не более пяти этажей. В отдельных помещениях общественных зданий (в ванных комнатах гостиниц, домов отдыха и санаториев; в школах, кроме буфетов и жилых помещений; в душевых спортзалов и котельных), где неограничен доступ лиц, не обученных правилам пользования газовыми приборами, установка индивидуальных газовых водонагревателей не допускается.

Газовые водонагреватели бывают проточные и емкостные. Проточные быстродействующие водонагреватели устанавливают в кухнях жилых квартир. Рассчитаны они для двухточечного водоразбора. Более мощные, например, емкостные автоматические газовые водонагреватели типа АГВ применяют для совмещенного местного отопления и горячего водоснабжения жилых помещений. Допускается их установка и на кухнях общего пользования общежитий и гостиниц.

Квартирные тепловые пункты

Одним из прогрессивных технических решений в области повышения энергоэффективности и безопасности является применение КТП с индивидуальной внутриквартирной подготовкой горячей воды.

Автономное оборудование в таких схемах не предусматривает использование для ГВС сетевой воды, качество которой оставляет желать лучшего. Уход от низкого качества воды обеспечивается при переходе на закрытую систему, где используется городская вода системы ХВС, подогретая на месте потребления. По мнению главного специалиста ООО «Межрегиональная негосударственная экспертиза» Бориса Булина, ключевым моментом в вопросе энергоэффективности систем теплоснабжения являются системы теплопотребления зданий. «Максимальный эффект энергосбережения тепловой энергии в отапливаемых зданиях достигается только при применении децентрализованной внутридомовой схемы теплоснабжения зданий, то есть при автономном регулировании систем теплопотребления (отопление и горячее водоснабжение) в пределах каждой квартиры в сочетании с обязательным учетом расхода тепловой энергии в них же. Для реализации этого принципа теплоснабжения зданий ЖКХ необходима установка в каждой квартире КТП в комплектации с теплосчетчиком», - говорит эксперт.

Применение квартирных тепловых пунктов (в комплектации с теплосчетчиками) в схеме теплоснабжения многоквартирных зданий имеет много преимуществ по сравнению с традиционной схемой теплоснабжения. Основное из этих преимуществ – возможность владельцам квартир самостоятельно устанавливать необходимый экономичный тепловой режим и определять приемлемую оплату за потребленную тепловую энергию.

Труба будет проходить от КТП до точек водоразбора, поэтому в здании практически отсутствуют тепловые потери от трубопроводов системы ГВС.

Системы децентрализованного приготовления горячей воды и тепла могут использоваться в возводимых многоквартирных жилых домах, реконструируемых многоквартирных зданиях, коттеджных поселках или отдельно стоящих коттеджах.

Концепция такой системы имеет модульный принцип построения, поэтому открывает широкие возможности для дальнейшего расширения опций: подключение контура теплых полов, возможность автоматического регулирования температуры теплоносителя с помощью комнатного термостата, либо погодозависимой автоматики с датчиком наружной температуры.

Поквартирные тепловые пункты уже используются строителями в других регионах. В ряде городов, включая Москву, приступили к масштабному внедрению этих технических новинок. В Петербурге ноу-хау будет впервые использовано при строительстве элитного ЖК «Леонтьевский мыс».

Иван Евдокимов, директор по развитию бизнеса ГК «Портал групп»:

Свойственное для Петербурга центральное горячее водоснабжение имеет как свои преимущества, так и недостатки. Поскольку централизованное ГВС в городе налажено, то для конечного потребителя на сегодняшнем этапе это будет дешевле и проще. При этом в долгосрочной перспективе ремонт и развитие инженерных сетей требуют гораздо больших капиталовложений, чем если бы системы обеспечения горячей водой располагались ближе к потребителю.

Но если на центральной станции происходит какая-то авария или запланированный ремонт, то тепла и горячей воды лишается сразу целый район. Кроме того, подача тепла начинается в запланированный период, поэтому, если в городе резко наступают морозы в сентябре или мае, когда центральное отопление уже отключено, нагревать помещение приходится дополнительными источниками. Тем не менее, Правительство Санкт-Петербурга ориентируется на централизованное водоснабжение в силу геологических и климатических особенностей города. Кроме того, децентрализованные системы ГВС будут являться общей собственностью жителей многоквартирных домов, что наложит на них дополнительную ответственность.

Николай Кузнецов, руководитель отдела загородной недвижимости (вторичный рынок) АН «БЕКАР»:

Децентрализованное приготовление горячей воды является дополнительным преимуществом для потребителей с точки зрения экономии энергоресурсов. Однако установка индивидуальных котлов в домах влечет за собой сокращение полезной площади самого объекта. Для установки котла необходимо выделить помещение площадью от 2 до 4 метров, которое в противном случае можно было бы использовать в качестве гардеробной комнаты или кладовки. Разумеется, в доме ценность имеет каждый метр, поэтому некоторые клиенты могут переплачивать за услуги централизованного отопления, но сохранять драгоценные метры своего дома. Все зависит от потребностей и возможностей каждого покупателя, а также от назначения загородного дома. Если объект используется для временного проживания, то более выгодным вариантом считается децентрализованное отопление, при котором оплата будет производиться лишь за потраченные энергоресурсы.

Для застройщиков более выгодным вариантом является децентрализованное приготовление горячей воды, поскольку чаще всего компании не устанавливают котлы в дома, а предлагают выбрать, оплатить и установить их клиентам самостоятельно. На сегодняшний день данная технология уже активно используется в коттеджных поселках, расположенных как на территории города, так и области. Исключение составляют элитные проекты, в которых застройщик чаще всего все-таки устанавливает общую котельную.

бифилярный теплоснабжение централизованный теплосеть

Трубопроводы тепловых сетей прокладываются в подземных проходных и непроходных каналах - 84%, бесканальная подземная прокладка - 6% и надземная (на эстакадах) - 10%. В среднем по стране свыше 12% тепловых сетей периодически или постоянно затапливаются грунтовыми или поверхностными водами, в отдельных городах эта цифра может достигать 70% теплотрасс. Неудовлетворительное состояние тепловой и гидравлической изоляции трубопроводов, износ и низкое качество монтажа и эксплуатации оборудования тепловых сетей отражается статистическими данными по аварийности. Так, 90% аварийных отказов приходится на подающие и 10% - на обратные трубопроводы, из них 65% аварий происходит из-за наружной коррозии и 15% - из-за дефектов монтажа (преимущественно разрывов сварных швов).

На этом фоне всё увереннее позиции децентрализованного теплоснабжения, к которому следует отнести как поквартирные системы отопления и горячего водоснабжения, так и домовые, включая многоэтажные здания с крышной или пристроенной автономной котельной. Использование децентрализации позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного, обслуживаемого ей объекта, а отсутствие внешних распределительных сетей практически исключает непроизводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя. Повышенный интерес к автономным источникам теплоты (и системам) в последние годы в значительной степени обусловлен финансовым состоянием и инвестиционно-кредитной политикой в стране, так как строительство централизованной системы теплоснабжения требует от инвестора значительных единовременных капитальных вложений в источник, тепловые сети и внутренние системы здания, причем с неопределенными сроком окупаемости или практически на безвозвратной основе. При децентрализации возможно достичь не только снижения капитальных вложений за счет отсутствия тепловых сетей, но и переложить расходы на стоимость жилья (т.е. на потребителя). Именно этот фактор в последнее время и обусловил повышенный интерес к децентрализованным системам теплоснабжения для объектов нового строительства жилья. Организация автономного теплоснабжения позволяет осуществить реконструкцию объектов в городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в централизованных системах. Децентрализация на современном уровне, базирующаяся на высокоэффективных теплогенераторах последних поколений (включая конденсационные котлы), с использованием энергосберегающих систем автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого требовательного потребителя.

Перечисленные факторы, в пользу децентрализации теплоснабжения привели к тому, что часто оно уже стало рассматриваться как безальтернативное техническое решение лишенное недостатков.

Важным преимуществом децентрализованных систем является возможность местного регулирования в системах квартирного отопления и горячего водоснабжения. Однако, эксплуатация источника теплоты и всего комплекса вспомогательного оборудования квартирной системы теплоснабжения непрофессиональным персоналом (жильцами) не всегда дает возможность в полной мере использовать это преимущество. Также необходимо учитывать, что в любом случае требуется создание, или привлечение, ремонтно-эксплуатационной организации для обслуживания источников теплоснабжения.

Рациональной можно признать децентрализацию только на основе газообразного (природный газ) или легкого дистиллятного жидкого топлива (дизтопливо, топливо печное бытовое). Другие энергоносители:

Твердое топливо в многоэтажной застройке. По ряду очевидных причин нереализуемая задача. В малоэтажной застройке, как показывают многие исследования на низкосортном рядовом твердом топливе (а сейчас другого в стране практически нет) экономически целесообразно строить групповую котельную;

Сжиженный газ (пропан-бутановые смеси) для районов с большим потреблением тепла на цели отопления, даже в комплексе с энергосберегающими мероприятиями потребует строительства газохранилищ большой ёмкости (с обязательной установкой не менее двух подземных ёмкостей), что в комплексе вопросов с централизованной поставкой сжиженного газа существенно усложняет проблему;

Электроэнергия не может и не должна использоваться на цели отопления (независимо от себестоимости и тарифов) в силу эффективности её выработки по первичной энергии для конечного потребителя (КПД30%) за исключением систем временного, аварийного, локального отопления (местного) и в районах её избытков, в ряде случаев использования альтернативных источников энергии (тепловые насосы). В этой же связи необходимо отмежеваться от безответственных заявлений в печати ряда разработчиков и производителей так называемых вихревых теплогенераторов, декларирующих тепловую эффективность устройств, работающих на вязкостной диссипации механической энергии (от электродвигателя) в 1,25 раза превосходящую установленную мощность электрооборудования.

Установочная мощность источников теплоты при поквартирном теплоснабжении в многоэтажном здании рассчитывается по максимуму (пику) теплопотребления, т.е. по нагрузке горячего водоснабжения. Нетрудно видеть, что в этом случае для двухсот квартирного жилого здания установленная мощность теплогенераторов составит 4,8 МВт, что более чем в два раза превышает необходимую суммарную мощность теплоснабжения при подключении к центральным тепловым сетям или к автономной, например, крышной котельной. Установка емкостных водонагревателей в системе горячего водоснабжения квартиры (емкость 100-150 литров) позволяет снизить установленную мощность поквартирных теплогенераторов, однако существенно усложняет квартирную систему теплоснабжения, значительно увеличивает её стоимость и практически не применяется в многоэтажных зданиях.

Автономные источники теплоснабжения (в том числе и поквартирные) имеют рассредоточенный в жилом районе выброс продуктов сгорания при относительно низкой высоте дымовых труб, что оказывает существенное влияние на экологическую обстановку, загрязняя воздух непосредственно в селитебной зоне.

Существенно меньше проблем возникает при разработке децентрализованных систем теплоснабжения от автономных (крышных), встроенных и пристроенных котельных отдельных объектов жилого, коммунально-бытового и промышленного назначения, в том числе и типовых сооружений. Достаточно чёткая нормативная документация позволяет технически обосновать эффективное решение вопросов размещения оборудования, топливоснабжения, дымоудаления, электроснабжения и автоматизации автономного источника теплоты. Не встречает особых трудностей и разработка инженерных систем здания, включая типовые, по своей конструкции

Таким образом, автономное теплоснабжение не должно рассматриваться как безусловная альтернатива централизованному теплоснабжению, или как отступление от завоёванных позиций. Технический уровень современного энергосберегающего оборудования по выработке, технологии транспорта и распределения теплоты позволяют создавать эффективные и рациональные инженерные системы, уровень централизации которых должен иметь соответствующее обоснование.

Санитарно-технические устройства зданий, входя-щие в систему местного теплоснабжения. К таким устройствам можно отнести автономные котельные и теплогенераторы теп-ловой мощностью от 3-20 кВт до 3000 кВт (включая крышные и блочные - мобильные), и индивидуальные квартирные теп-логенераторы. Данное оборудование предназначено для теп-лоснабжения отдельного объекта (иногда небольшой группы рядом расположенных объектов) или индивидуальной кварти-ры, коттеджа.

Особенности проектирования и сооружения автономных котельных для различных типов гражданских объектов регла-ментированы сводом правил СП 41-104-2000 «Проектирова-ние автономных источников теплоснабжения».

По размещению их в пространстве автономные котельные подразделяют на отдельно стоящие, пристроенные к зданиям другого назначения, встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения, крышные. Тепловая мощ-ность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теп-лоснабжения которого она предназначена. Но общая тепловая мощность автономной котельной не должна превышать: 3,0 МВт для крышной и встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе; 1,5 МВт для встроенной ко-тельной с котлами на твердом топливе.

Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поли-клиник с круглосуточным пребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.

Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовы-ваться с местными органами Государственной противопожар-ной службы.

Схема с автономными источниками теплоснабжения работа-ет следующим образом. Нагретая в котле вода (первичный кон-тур) поступает в подогреватели, где нагревает воду вторичного контура, поступающую в системы отопления, вентиляции, кон-диционирования и ГВС, и возвращается в котел. В этой схеме контур циркуляции воды в котлах гидравлически изолирован от контуров циркуляции абонентских систем, что позволяет защи-тить котлы от подпитки их некачественной водой при наличии утечек, а в ряде случае вообще отказаться от водоподготовки и обеспечить надежный безнакипный режим котлов.

В автономных и крышных котельных ремонтные участки не предусматриваются. Ремонт оборудования, арматуры, при-боров контроля и регулирования производится специализиро-ванными организациями, имеющими соответствующие ли-цензии, с использованием их грузоподъемных устройств и баз.

Оборудование автономных котельных должно распола-гаться в отдельном помещении, недоступном для несанкцио-нированного проникновения. Для встроенных и пристроен-ных автономных котельных предусматривают закрытые скла-ды хранения твердого или жидкого топлива, расположенные вне помещения котельной и здания, для теплоснабжения кото-рого она предназначена.

Оборудование автономных источников теплоснабжения, к кото-рым относятся чугунные стальные котлы, малометражные сталь-ные и чугунные секционные котлы, малогабаритные модульные котлы, горизонтальные секционные кожухотрубные и пластин-чатые водонагреватели, пароводяные и емкостные подогревате-ли. В настоящее время отечественная промышленность выпуска-ет чугунные и стальные котлы, предназначенные для сжигания газа, жидкого котельно-печного топлива, для слоевого сжигания сортированного твердого топлива на колосниковых решетках и во взвешенном (вихревом, псевдосжиженном) состоянии. При необходимости твердотопливные котлы могут быть переобору-дованы для сжигания газообразного и жидкого топлива путем установки на фронтальной плите соответствующих газогорелочных устройств или форсунок и автоматики к ним.

Из малометражных чугунных секционных котлов наиболь-шее распространение получили котлы марки КЧМ различных модификаций.

Малометражные стальные котлы выпускаются многими машиностроительными предприятиями различных ведомств в основном в качестве товаров народного потребления. Они ме-нее долговечны, чем чугунные котлы (срок службы чугунных котлов до 20 лет, стальных 8-10 лет), но менее металлоемки и не столь трудоемки в изготовлении и несколько дешевле на рынке котлов и оборудования.

Цельносварные стальные котлы более газоплотны, чем чу-гунные. Благодаря гладкой поверхности их загрязнение с газо-вой стороны в процессе эксплуатации меньше, чем у чугунных котлов, они проще в ремонте и обслуживании. Экономичность (КПД) стальных котлов близка к показателям чугунных.

Кроме отечественных котлов на рынке котлов и котельно-вспомогательного оборудования в последние годы появи-лось много котлов зарубежных фирм, в том числе: PROTHERM (Словакия), Buderus (предприятие, входящее в группу компа-ний Bosch, Германия), Vapor Finland Оу (Финляндия). Эти фирмы выпускают котельное оборудование мощностью от 10 кВт до 1 МВт для промышленных предприятий, складов, ча-стных домов, коттеджей, небольших производств. Все они от-личаются высоким качеством исполнения, хорошей автомати-кой и приборами управления, отличным дизайном. Но их роз-ничные цены при тех же теплотехнических характеристиках в 3-5 раз выше цен на российское оборудование, поэтому они менее доступны для массового покупателя.

Водоводяные горизонтальные секционные кожухотрубные и пластинчатые водоподогреватели (рисунок ниже), применяемые в ко-тельных, включаются по противоточным схемам потоков теп-лоносителей.

Конструкция водоподогревателей водоводяного секционного (а) и пластинчатого (б) водонагревателей

1 - входной патрубок; 2 - трубные решетки; 3 - трубки; 4 - корпус; 5 - пакет; 6 - болты; 7 - пластины

Пароводяные и емкостные подогреватели применяются в па-ровых котельных. Они оборудуются предохранительными кла-панами со стороны нагреваемой среды, а также воздушными и спускными устройствами. Каждый пароводяной подогрева-тель должен быть оборудован конденсатоотводчиком или регу-лятором перелива для отвода конденсата, штуцерами с запор-ной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды и предохранительным клапаном, предусматриваемым в соответствии с требованиями ПБ 10-115-96 Госгортехнадзора России.

В котельных рекомендуется применять бесфундаментные насосы, подачу и напор которых определяют теплогидравлическим расчетом. Число насосов первичного контура котельной следует принимать не менее двух, один из которых является ре-зервным. Допускается применение сдвоенных насосов.

Автономные источники теплоснабжения имеют малые га-бариты, поэтому число единиц запорной и регулирующей ар-матуры на трубопроводах должно быть минимально необходи-мым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу. Места установки запорной и регулирующей арматуры должны оборудоваться искусственным освещением.

Расширительные баки должны быть снабжены предохрани-тельными клапанами, а на подающем трубопроводе при вводе (непосредственно после первой задвижки) и на обратном тру-бопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и теплоты установлены по од-ному грязевику (или ферромагнитному фильтру).

В автономных котельных, работающих на жидком и газооб-разном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые (при взрыве) ограждающие конструкции из расчета 0,03 м 2 на 1 м 3 объема помещения, в котором находятся котлы.

Поквартирное теплоснабжение - обеспечение теплотой систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в жилом здании. Система состоит из индивидуального источника теплоты - теплогенератора, трубопроводов горяче-го водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления с отопительными приборами и теплообменников систем вентиляции.

Индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топ-лива, в том числе на природном газе, работающие без постоян-ного обслуживающего персонала.

Теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгора-ния следует применять для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения (темпера-тура теплоносителя до 95 °С, давление теплоносителя до 1,0 МПа). Они снабжены автоматикой безопасности, обеспе-чивающей прекращение подачи топлива при перерыве в пода-че электроэнергии, при неисправности цепей защиты, погаса-нии пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, нарушении дымоудаления.

Теплогенераторы с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения применяют в квартирах жилых домов высотой до 5 этажей.

Теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях квартир, а во встроенных помещениях общест-венного назначения - в помещениях без постоянного пребы-вания людей. Теплогенераторы общей теплопроизводитель-ностью свыше 35 кВт (но до 100 кВт) следует размещать в спе-циально отведенном помещении.

Забор воздуха, необходимого для горения топлива, должен осуществляться: для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания воздуховодами снаружи здания; для теплогенерато-ров с открытыми камерами сгорания - из помещений, в кото-рых они установлены.

При размещении теплогенератора в помещениях общест-венного назначения предусматривают установку системы кон-троля загазованности с автоматическим отключением подачи газа для теплогенератора при достижении опасной концентра-ции газа в воздухе - свыше 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени природного газа.

Техническое обслуживание и ремонт теплогенераторов, га-зопровода, дымохода и воздуховода для забора наружного воз-духа осуществляются специализированными организациями, имеющими свою аварийно-диспетчерскую службу.