Деление на типы осуществляют по назначению усилителя, характеру входного сигнала, полосе и абсолютному значению усиливаемых частот, виду используемых активных элементов.

По своему назначению усилители условно делятся на усилители напряжения, усилители тока и усилители мощности. Если основное требование – усиление входного напряжения до необходимого значения, то такой усилитель относится к усилителям напряжения. Если основное требование – усиление входного тока до нужного уровня, то такой усилитель относят к усилителям тока. Следует отметить, что в усилителях напряжения и усилителях тока одновременно происходит усиление мощности сигнала (иначе вместо усилителя достаточно было бы применить трансформатор). В усилителях мощности в отличие от усилителей напряжения и тока требуется обеспечить в нагрузке заданный или максимально возможный уровень сигнала.

В зависимости от характера входного сигнала различают усилители гармонических (непрерывных) сигналов и усилители импульсных сигналов. К первой группе относятся устройства для усиления непрерывных гармонических сигналов или квазигармонических сигналов, гармонические составляющие которых изменяются много медленнее всех нестационарных процессов в цепях усилителя. Ко второй группе усилителей относятся устройства для усиления импульсов различной формы и амплитуды с допустимыми искажениями их форм. В этих усилителях входной сигнал изменяется настолько быстро, что процесс установления колебаний является определяющим при нахождении формы сигнала.

Полоса и абсолютные значения усиливаемых частот позволяют разделить усилители на следующие типы. Усилители постоянного тока предназначены для усиления электрических колебаний в пределах от нижней частоты, равной нулю, до верхней рабочей частоты усилителя. Главным является то, что они усиливают постоянные и переменные составляющие входного сигнала. Усилители переменного тока предназначены для усиления лишь переменных составляющих входного сигнала. В зависимости от граничных значений рабочего диапазона частот усилители переменного тока могут быть низкой и высокой частоты. По ширине полосы усиливаемых частот выделяют избирательные и широкополосные усилители.

По роду применяемых активных элементов усилители делятся на транзисторные, магнитные, диодные, ламповые, параметрические и др. В качестве активных элементов в настоящее время в усилителях чаще используются полевые или биполярные транзисторы, либо интегральные схемы. Значительно реже применяются активные элементы в виде нелинейных емкостей или индуктивностей и специальные типы полупроводниковых диодов.

Режимы работы усилителей

Режим работы усилителя определяется начальным положением рабочей точки на сквозной динамической характеристике усилительного элемента, то есть на характеристике зависимости выходного тока усилительного элемента от ЭДС входного сигнала.

Различают три основных режима работы – режимы А, В, С.

В режиме А рабочая точка О выбирается на середине прямолинейного участка сквозной динамической характеристики. Выходной сигнал практически повторяет форму входного сигнала при относительно небольшой величине последнего. Нелинейные искажения при этом минимальны. Ток в выходной цепи существует в течение всего периода входного сигнала. При этом среднее значение выходного тока велико по сравнению амплитудой его переменной составляющей. Поэтому КПД каскада невысок – 20-30%.

В режиме В рабочая точка выбирается так, чтобы ток через усилительный элемент протекал только в течении половины периода входного сигнала. Усилительный элемент работает с так называемой отсечкой. Ток покоя из-за нижнего изгиба сквозной характеристики оказывается не равным нулю, и форма выходного тока искажается относительно входного. В кривой тока появляются высшие гармоники, что приводит к увеличению нелинейных искажений по сравнению с режимом А. Среднее значение выходного тока уменьшается, в результате чего КПД каскада достигает 60-70%.

Существует еще промежуточный режим АВ, когда рабочая точка выбирается на сквозной характеристике ниже, чем точка А и выше, чем в режиме В. Поэтому и показатели этого режима имеют промежуточное значение между режимами А и В – КПД 40-50% при невысоком уровне нелинейных искажений.

Классификация усилителей

В соответствии с используемым режимом работы различают три основных класса усилителей.

Класс А

До сих пор рассматривались транзисторные усилители, в которых условия смещения задавались таким образом, чтобы усилитель работал на линейном участке своей передаточной характеристики. Для получения максимального неискаженного выходного сигнала рабочая точка Q выбиралась в середине передаточной характеристики. Такие усилители называются усилителями класса А или усилителями, работающими в режиме класса А. На рис. 30.1 показана передаточная характеристика транзистора. Точка А представляет режим работы усилителей класса А. Входной сигнал достаточно мал и не может вывести транзистор из области прямого смещения перехода база-эмиттер. Следовательно, транзистор находится в проводящем состоянии в течение всего периода входного сигнала, т. е.360°.

Рис. 30.1. Точки А, В и С на передаточной характеристике транзистора представляют рабочие точки усилителей класса А, В и С соответственно.

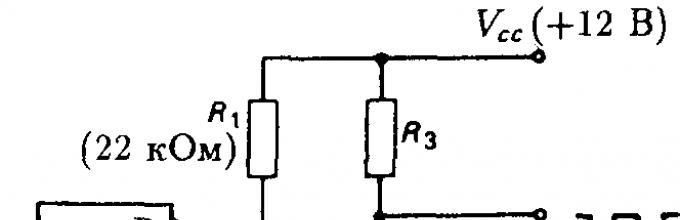

Рис. 30.2. Усилитель класса В. Делитель напряжения на резисторах R 1 и R 2 создает небольшое прямое смещение V BE (0,12 В) для уменьшения искажения формы сигнала.

Преимуществом усилителей класса А является то, что они усиливают сигнал без искажений, поэтому такие усилители широко используются в качестве предвыходных каскадов усилителей мощности, УПЧ и УРЧ. Однако их КПД невелик (менее 30%); это связано с тем, что транзистор проводит ток и, следовательно, рассеивает мощность независимо от наличия или отсутствия входного сигнала.

Класс В

В усилителях этого класса в отсутствие сигнала транзистор находится на границе области отсечки (в точке отсечки). Точка В на рис. 30.1 представляет режим работы усилителей класса В. Транзистор проводит ток только в течение одного полупериода (180°) входного сигнала, как показано на рис. 30.2. В режиме класса В достигается более высокий КПД усилителя (50-60%), так как транзистор рассеивает мощность только в одном полупериоде входного сигнала. Усилители класса В применяются в двухтактных каскадах усиления мощности и часто работают в режиме небольшого прямого смещения эмиттерных переходов транзисторов для уменьшения искажений выходного сигнала.

Класс С

В этом случае транзистор смещен в область отсечки (точка С на рис. 30.1). В каждом периоде входного сигнала транзистор проводит ток в течение времени, меньшего длительности полупериода (менее 180°). Выходной сигнал такого усилителя имеет пульсирующий характер, как показано нарис. 30.3. Усилители класса С имеют высокий КПД (65-85%). Они применяются в генераторах и усилителях мощности РЧ.

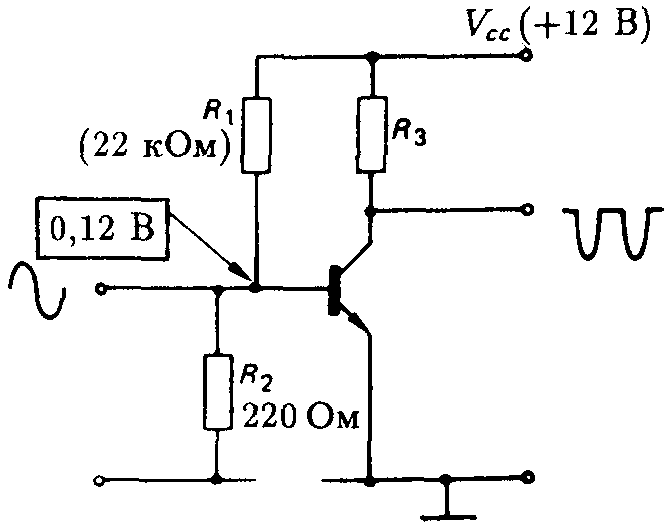

Рис. 30.3. Динамическое смещение в усилителе класса С. (а) Схема усилителя.

(б) Эквивалентная схема фиксации уровня на элементах С 1 - R 1

и эмиттерном переходе транзистора.

Смещение

Смещение, задающее работу усилителя в режиме класса А, обеспечивается делителем напряжения, как уже объяснялось ранее. Делитель напряжения создает необходимое напряжение для прямого смещения перехода база-эмиттер.

Усилители класса В работают в точке отсечки, т. е. при нулевом напряжении между базой и эмиттером. В этом случае необходимость в цепи смещения отпадает. Однако, для того чтобы не работать на нелинейном участке характеристики, на базу транзистора подается небольшое напряжение смещения (0,1-0,2 В) с помощью делителя R 1 - R 2 , показанного на рис. 30.2. Рабочая точка Q оказывается при этом чуть выше точки отсечки.

Усилители класса С смещаются в область отсечки. Другими словами, на переход база-эмиттер подается напряжение обратного смещения. Источником этого смещения является сам входной сигнал, подаваемый на транзистор. Поэтому смещение в усилителях класса С называется еще сигнальным, или динамическим, смещением. Оно может быть реализовано двумя способами.

Наиболее эффективный способ представлен на рис. 30.3(а). В отсутствие сигнала потенциал базы равен нулю. Как видно из рис. 30.3(б), эмиттерный переход транзистора вместе с конденсатором С 1 и резистором R 1 образует схему фиксации уровня, которая обеспечивает воспроизведение входного сигнала вместе с отрицательной постоянной составляющей. Уровень этой составляющей приблизительно равен пиковому напряжению - V p . Поэтому на базе транзистора действует напряжение обратного смещения, приблизительно равное амплитудному значению напряжения входного сигнала. Величину напряжения обратного смещения (т. е. «глубину» режима С) можно уменьшить, уменьшая постоянную времени С 1 R 1 (обычно путем выбора резистора R 1 меньшего номинала).

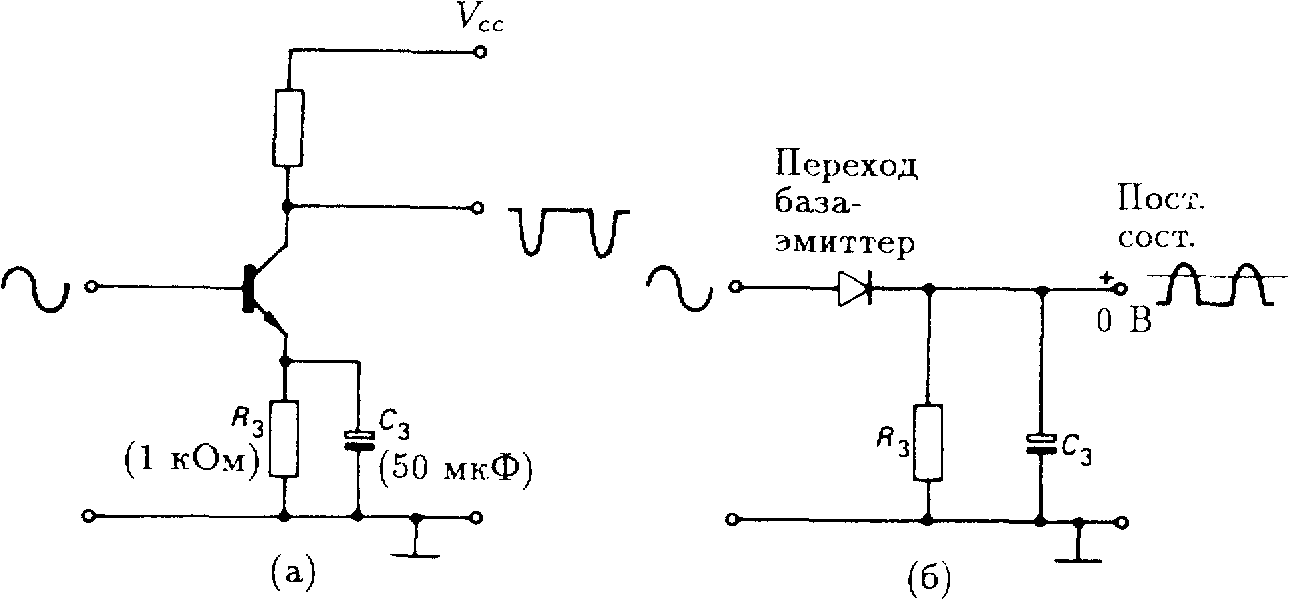

Рис. 30.4.

(а) Схема усилителя, (б) Эквивалентная схема выпрямления сигнала на элементах R 3 , С 3 , и эмиттерном переходе транзистора.

Второй способ представлен на рис. 30.4. В этом случае за счет заряда конденсатора С 3 на эмиттере транзистора устанавливается положительный потенциал. При нулевом потенциале базы транзистора положительный потенциал эмиттера создает обратное смещение перехода база-эмиттер. Как видно из рис. 30.4(б), этот переход транзистора вместе с конденсатором С 3 и резистором R 3 выполняет функцию выпрямителя входного сигнала и поддерживает положительный заряд на конденсаторе С 3 .

Многокаскадные усилители

На рис. 30.5 показана схема двухкаскадного усилителя ЗЧ с RC -связыо между каскадами. Транзисторы Т 1 и Т 2 работают в режиме класса А, задаваемом цепями смещения R 1 – R 2 и R 5 – R 6 соответственно. Эти два каскада изолированы друг от друга по постоянному току с помощью разделительного конденсатора С 3 .

Рис. 30.5.

Полоса пропускания

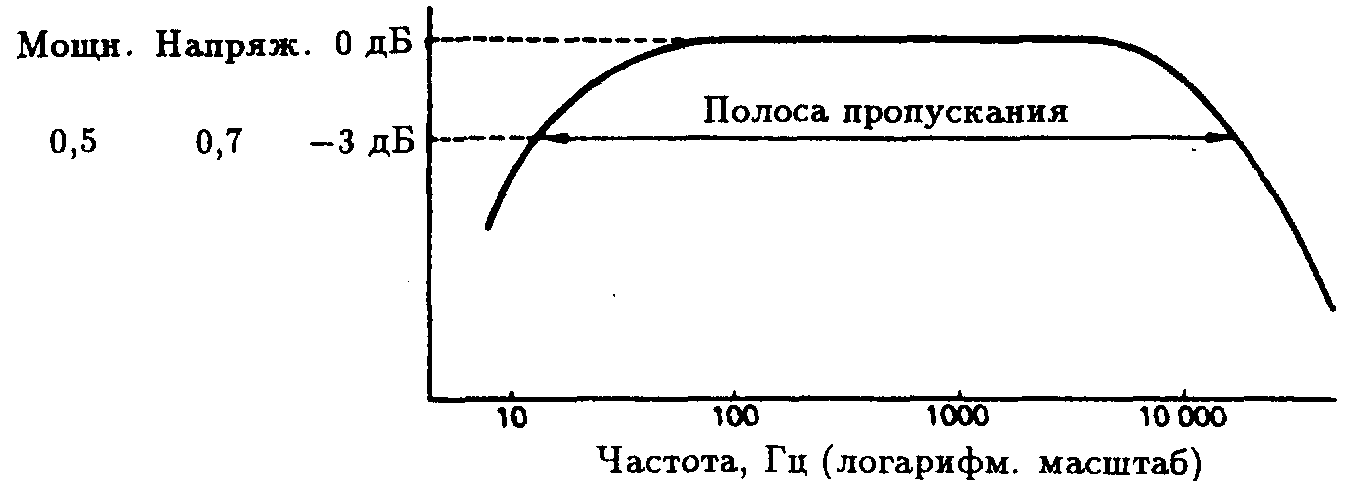

Типичная АЧХ усилителя показана на рис. 30.6. Видно, что коэффициент усиления сохраняет постоянное значение в интервале средних частот, но спадает на низких и высоких частотах.

Спад коэффициента усиления на низкочастотном участке АЧХ вызван влиянием разделительного конденсатора С 2 в схеме на рис. 30.5. При уменьшении частоты реактивное сопротивление конденсатора возрастает, что приводит к уменьшению амплитуды сигнала, подаваемого на вход второго каскада на транзисторе Т 2 . Развязывающие конденсаторы С 1 и С 3 также снижают усиление на низких частотах, но в гораздо меньшей степени, так чтоих влиянием можно пренебречь.

Рис. 30.6.

Ширина полосы пропускания усилителя определяется между точками АЧХ на уровне 3 дБ, в которых выходное напряжение составляет 70% своего максимального значения, а выходная мощность - половину своего максимального значения.

Усилители ПЧ

Усилители промежуточной частоты (УПЧ) представляют собой усилители напряжения, в которых роль нагрузки выполняет частотно-избирательная цепь (резонансный контур). Они работают на частоте 470 кГц в AM-радиовещании, 10,7 МГц в ЧМ-радиовещании и 39,5 МГц в телевидении.

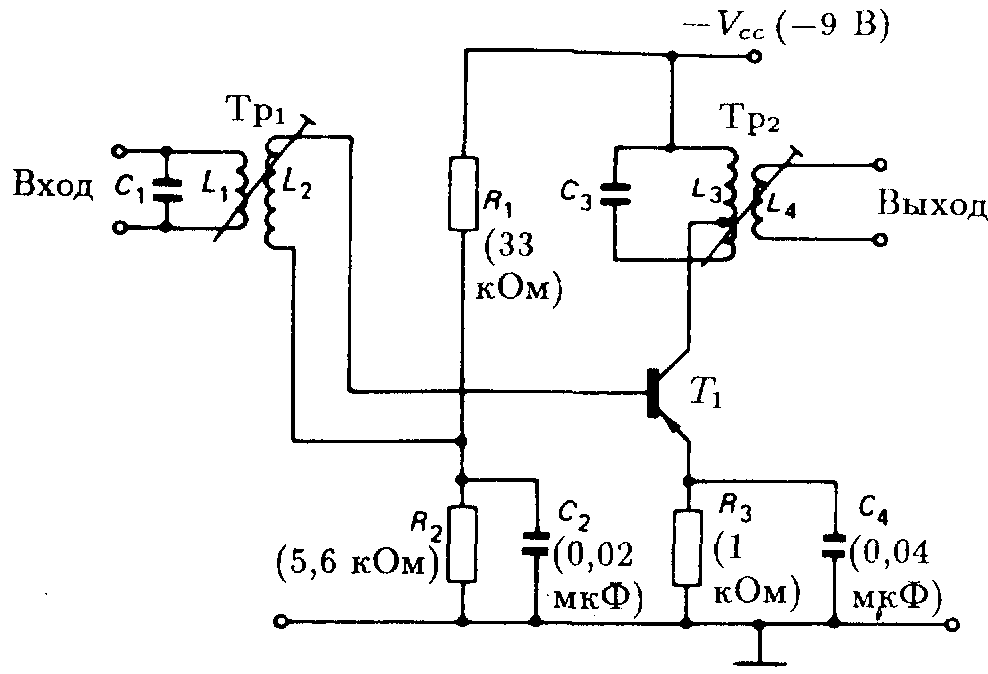

На рис. 30.7 приведена схема типичного УПЧ, используемого в АМ-радиоприемнике. Резисторы R 1 и R 2 образуют цепь смещения для транзистора T 1 , С 2 – развязывающий конденсатор цепи смещения, С 4 – эмиттерный развязывающий конденсатор и R 3 – эмиттерный резистор, обеспечивающий стабилизацию режима транзистора по постоянному току.

Рис. 30.7.

Резонансные контуры C 1 L 1 и C 3 L 3 настроены на ПЧ 470 кГц. Как на входе, так и на выходе усилителя используется трансформаторная связь. Отвод от первичной обмотки выходного трансформатора Тр 2 сделан для улучшения избирательности УПЧ. Без этого отвода низкое выходное сопротивление r 0 транзистора в схеме с ОЭ шунтирует резонансный контур C 3 L 3 , снижая его избирательность. При наличии отвода первичная обмотка образует повышающий автотрансформатор, имеющий t 1 витков в «первичной» обмотке и t 2 витков во «вторичной» обмотке, как показано на рис. 30.8. В этом случае резонансный контур будет шунтироваться сопротивлением, эквивалентным сопротивлению r 0 , приведенному к вторичной обмотке с коэффициентом трансформации n = t 1 / t 2 , меньшим единицы. Величина эквивалентного сопротивления R 0 = r 1 / n 2 (см. гл. 7) гораздо больше величины исходного сопротивления r 0 . Благодаря этому уменьшается эффект шунтирования и улучшается селективность резонансного контура.

В этом видео рассказывается о классификации усилителей низкой частоты:

© А.И.Шихатов 2001

Опубликовано в журнале "Мастер 12вольт" № 39 (февраль-март 2002)

Источник:www.bluesmobil.com

Автомобильная аудиосистема при всем своем отличии от домашней состоит из тех же самых компонентов. Разница только в упаковке. Помимо источника сигнала (тюнера, магнитофона, CD- или MD-проигрывателя) в составе любой аудиосистемы обязательно присутствует усилитель - малозаметный, но очень важный компонент. Эта статья - не учебник и не справочник, поэтому материал упрощен, без лишних формул. Хотя изложение ведется применительно к автомобильным усилителям, материал не ограничивается этими рамками...

Основная проблема при создании автомобильной аудиосистемы состоит в оптимальном согласовании всех компонентов по характеристикам (уровням сигналов, мощности, чувствительности и т.д.). В одних случаях владельцу автомобильной аудиосистемы достаточно встроенного усилителя головного аппарата, в других случаях необходимо использовать дополнительный усилитель - конкретное решение зависит от поставленной задачи. Конечно, в каждом случае решение требуется свое, но производители автомобильной техники придерживаются определенных стандартов и стыковка компонентов обычно не вызывает проблем. При использовании головного аппарата в "гордом одиночестве" (конечно, совместно с качественными динамиками) проблем обычно не возникает, но иногда они могут возникнуть при создании системы из нескольких компонентов.

Усилители мощности (оконечные усилители) предназначены для увеличения мощности звуковых сигналов до такого уровня, чтобы они могли возбуждать громкоговорители. Принцип работы усилителя состоит в том, что они преобразуют подводимую к ним от источника питания мощность постоянного тока в переменный ток в нагрузке, причем форма сигнала на выходе полностью повторяет сигнал на входе. При этом усилитель должен обеспечить минимальные искажения сигнала и высокий КПД. Если в домашних аудиосистемах решение этих задач представляет определенные сложности, то в автомобильных выливается в проблемы буквально вселенского масштаба.

Характеристики усилителей. Основные определения. Мостовое включение.

Теперь настало время поговорить о характеристиках усилителей. И, хотя взаимосвязь между объективно измеренными параметрами и субъективно воспринимаемым звучанием заметна мало, на сегодняшний день другого способа "заочной" оценки и сравнения усилителей пока не придумано. Следующий этап - сопоставительное прослушивание, и тут возникает парадокс - звучание усилителя с худшими показателями нередко оказывается более приятным. Чуть позже мы вернемся к этой теме.

Выходной каскад усилителя мощности служит усилителем тока и согласует предварительные каскады с низкоомной нагрузкой. Основные характеристики выходного каскада - его выходная мощность, мощность рассеяния, потребляемая мощность и коэффициент полезного действия (КПД). КПД показывает эффективность работы усилителя (какая часть потребляемой выходным каскадом мощности передается в нагрузку). Мощность рассеяния - это мощность потерь в выходном каскаде, превращающаяся в тепло и нагревающая выходные транзисторы. Величина мощности рассеяния и КПД зависят от класса работы усилителя (об этом далее) и уровня сигнала. Эти показатели связаны следующими соотношениями:

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ, полоса усиливаемых частот) показывает способность усилителя усиливать различные частоты спектра. Обычно указывается диапазон частот, в котором отклонение коэффициента передачи усилителя от коэффициента передачи на частоте 1кГц не превосходит некоторых пределов (обычно +- 0,5...1дБ). Для современных усилителей полоса пропускания простирается от нескольких герц до десятков и сотен килогерц и, во всяком случае, не должна быть уже 20 Гц...20 кГц. Исключение составляют специализированные усилители. Так, для усилителей сабвуферов характерна полоса 10…500 Гц.

Амплитудная характеристика показывает зависимость коэффициента усиления от входного напряжения. При прохождении сигнала через нелинейный усилительный тракт появляются составляющие с частотами, кратными основной (гармоники), а в случае нескольких сигналов - комбинационные составляющие на частотах, кратных сумме или разности составляющих частот и их гармоник. Амплитудную характеристику усилителя характеризует коэффициент нелинейных (гармонических) искажений и коэффициент интермодуляционных искажений. Эти параметры показывают мощность продуктов искажений относительно мощности основного сигнала в процентах. Заметность искажений определяется спектральным составом продуктов искажений: четные гармоники более заметны на слух, но не так неприятны, как нечетные. Мнения относительно допустимой величины этих искажений расходятся, ясно только одно - заметность интермодуляционных искажений на порядок выше, чем гармонических. Во всяком случае, коэффициент интермодуляционных искажений усилителя не должен быть больше 0,1-0,2%.

Номинальная или непрерывная выходная мощность (Continuous Power Output) - выходная мощность усилителя (на один канал) при работе на номинальную нагрузку (обычно 4 Ом) с определенным коэффициентом нелинейных искажений (от 0.1% до 1% в зависимости от принятого стандарта) на некоторой частоте (обычно 1kHz, если не указано особо). Измеряется на синусоидальном сигнале на активной нагрузке. Определяет зону качественного звучания. Кроме того, усилитель должен без проблем выдерживать указанную мощность в течение длительного периода (в частности, не перегреваться).

Максимальная выходная мощность (MPO, Max. Power Output) - выходная мощность усилителя (на один канал) при работе на номинальную нагрузку (обычно 4 Ом) с повышенным коэффициентом нелинейных искажений (обычно 10%) на некоторой частоте (обычно 1kHz, если не указано особо). В зависимости от конструкции выходного каскада усилителя может превышать номинальную в 1,5 - 2,5 раза. Определяет "громкость" усилителя, но говорить о музыкальности при таких искажениях бессмысленно.

Пиковая или музыкальная выходная мощность (PMPO, Peak Music Power Output) - мощность, измеренная на импульсном сигнале на комплексной нагрузке. Понятие весьма спорное с точки зрения музыки, но достаточно точно характеризующее способность усилителя без искажений передавать реальные звуковые сигналы. Большая часть этой мощности имеет реактивный характер, поэтому оценивать "громкость" усилителя по этой характеристике не стоит.

Коэффициент демпфирования (Damping Factor) - отношение сопротивления нагрузки (обычно 4 Ом) к выходному сопротивлению усилителя. Показатель достаточно спорный. Определяет эффективность электрического демпфирования резонанса подвижной системы низкочастотных динамиков и с этой точки зрения должен быть не менее 20-30 (у ряда моделей дистигает сотен и даже тысяч). С другой стороны, для отдельных полосовых усилителей средних и высоких частот снижение коэффициента демпфирования значительно снижает уровень интермодуляционных искажений в динамиках. Однако эта характеристика позволяет косвенно оценить способность усилителя отдавать в нагрузку большой ток.

Минимальная спецификация любого усилителя (не только автомобильного) должна включать номинальную и максимальную мощности и коэффициент гармоник, для полноты картины полезно знать и коэффициент интермодуляционных искажений. В последнее время наряду с этими параметрами иногда используется и спектр искажений.

Максимальную выходную мощность можно реализовать в том случае, когда размах напряжения сигнала становится равным напряжению питания. На практике это невозможно, так как свойственное транзисторам напряжение насыщения (~0,5…1,5 В для биполярных и ~2…5 В для большинства полевых в линейном режиме) не позволяет доводить напряжение сигнала до напряжения питания. Это особенно актуально при низких напряжениях питания, т.е. при использовании встроенных усилителей головных аппаратов. По этой причине они до недавнего времени выполнялись только на биполярных транзисторах. Полевые транзисторы, сохраняющие высокую линейность при низких напряжениях, появились относительно недавно.

Дополнительные усилители имеют встроенные преобразователи напряжения, обеспечивающие напряжение питания выходного каскада несколько десятков вольт и для них это обстоятельство не так существенно. Поэтому выходные каскады дополнительных усилителей часто выполняются на полевых транзисторах - качество звучания у них заметно выше, чем у биполярных, а сами усилители проще и надежнее. Полевые транзисторы, в отличие от биполярных, не боятся перегрева - с увеличением температуры кристалла ток транзистора уменьшается.

Наиболее простой способ увеличить выходную мощность при неизменном напряжении питания - снизить сопротивление нагрузки. Однако у этого способа есть недостатки.

- Ухудшение демпфирования может привести к росту резонансного горба на АЧХ

- Увеличение тока нагрузки может привести к росту искажений

- Усиливается влияние соединительных проводов между усилителем и динамиком

Другой способ увеличить выходную мощность усилителя при низком напряжении питания - включить его по мостовой схеме (рис.1.). Два одинаковых каскада или усилителя включаются в противофазе и работают на общую нагрузку. Громкоговоритель подключается непосредственно к мостовой схеме без использования разделительных конденсаторов. Выходное напряжение на нагрузке оказывается вдвое больше, поэтому при одном и том же напряжении питания и нагрузке выходная мощность усилителя по мостовой схеме теоретически оказывается в 4 раза больше, чем у отдельно взятого усилителя. По такой схеме выполнены усилители мощности современных головных аппаратов. Возможность мостового включения предусматривается практически во всех моделях дополнительных усилителей.

Наряду с достоинством - большей выходной мощностью, мостовым усилителям свойственны и недостатки. В первую очередь - повышенный примерно в 1,2-1,7 раза по сравнению с исходными усилителями коэффициент гармоник и вдвое худший коэффициент демпфирования (при неизменном сопротивлении нагрузки). Теоретически коэффициент гармоник изменяться не должен, но на практике увеличение происходит из-за различия характеристик реальных (даже одинаковых) усилителей. Ухудшение демпфирования также понятно - выходные сопротивления усилителей сложились.

Выходы встроенных усилителей головных аппаратов имеют потенциал Uпит/2 относительно массы. Поэтому случайное замыкание нагрузки на массу приводит к выходу усилителя из строя, если он не имеет систем защиты. Впрочем, к звуку это уже имеет весьма отдаленное отношение, об этом нужно помнить при монтаже. Однако это свойство можно использовать. Так, входы высокого уровня дополнительных усилителей нередко оборудованы датчиком напряжения, и постоянное напряжение на выходе головного устройства используется как сигнал включения дополнительного усилителя.

Что скрывается за выходной мощностью. Импеданс громкоговорителей.

Компенсатор Цобеля-Буше.Стандартный эквивалент нагрузки.

Многие производители указывают для усилителя колоссальную мощность: 100, 200 и более ватт на канал. При этом необходимо иметь в виду, что это PMPO (пиковая мощность), для реализации которой необходимо, как минимум, использовать в блоке питания батарею конденсаторов большой емкости (из расчета ~1000 мкФ на каждый ватт максимальной выходной мощности). Как уже указывалось, оценить громкость звучания по этой характеристике невозможно. Мощность дополнительных усилителей ограничивается, главным образом, возможностями источника питания (способностью отдавать большой ток без снижения выходного напряжения). Мощность усилителей головных аппаратов ограничивается напряжением питания и с учетом потерь на выходных транзисторах не превышает указанных в таблице значений.

Усилители мощности современных головных аппаратов выполняются исключительно на микросхемах, дополнительные усилители - как правило, на дискретных компонентах, хотя встречаются исключения из этого правила. В головных аппаратах подразумевается использование акустики с импедансом 4 Ом, но некоторые модели в состоянии работать на нагрузку 2 Ом (это оговаривается особо). Впрочем, подобные исключения достаточно редки. С другой стороны, для современных дополнительных усилителей нагрузка 2 Ом или даже 1 Ом - обычное явление.

С мощностью наконец разобрались. Но тут есть прямо-таки фарисейская уловка. Дело в том, что номинальная и максимальная выходная мощность усилителя измеряется на активной нагрузке при подаче на вход синусоидального сигнала. В действительности же усилители работают на комплексную нагрузку, обладающую помимо активного сопротивления и емкостью, и индуктивностью. Да и в реальном музыкальном сигнале трудно найти что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее синусоиду. Чтобы оценить взаимодействие усилителя и нагрузки, необходимо учитывать зависимость импеданса нагрузки от частоты.

Импеданс (полное электрическое сопротивление) громкоговорителей имеет максимумы и минимумы. В области средних частот он имеет минимум, равный примерно половине активного сопротивления звуковой катушки динамика, и максимум вблизи частоты резонанса подвижной системы. Импеданс в зоне резонанса превышает номинальный в несколько раз. Увеличивается он и с ростом частоты - сказывается индуктивность обмотки звуковой катушки.

Для компенсации индуктивной составляющей импеданса применяется компенсатор Цобеля-Буше. Он представляет собой последовательную RC-цепь, подключаемую параллельно динамику. В результате импеданс нагрузки становится практически активным и не зависящим от частоты. Емкость конденсатора определяется индуктивностью звуковой катушки динамика и в большинстве случаев составляет ~10-20 мкФ. Особенно оправдано включение компенсатора в состав пассивных разделительных фильтров - стабилизация нагрузки фильтра улучшает его частотную характеристику.

При воспроизведении реальных музыкальных сигналов, имеющих импульсный характер, за счет влияния нагрузки возникают значительные скачки тока и напряжения, приводящие к перегрузке выходного каскада усилителя. За счет реактивных токов в цепи нагрузки мощность рассеяния в выходном каскаде может многократно превышать мощность, потребляемую усилителем от источника питания. Емкость создает бросок тока, а индуктивность - выброс напряжения при резком изменении сигнала. Для испытаний усилителей в условиях, приближенных к реальным применяется стандартный эквивалент нагрузки. Схема в основном имитирует резонанс низкочастотных динамиков.

Работа усилителя на комплексную нагрузку.

Основные требования к усилителям мощности.

Особенно сложной и трудно предсказуемой становится работа усилителя на многополосные акустические системы, снабженные сложными пассивными разделительными фильтрами (кроссоверами). Их импеданс достаточно сильно изменяется в рабочем диапазоне частот. Нагрузка на выходной каскад усилителя в этом случае значительно возрастает. Например, при выходной мощности усилителя 100 Вт и нагрузке 8 Ом ток сигнала на выходе составляет 5 А при активной нагрузке и 28 А при комплексной нагрузке, что почти в шесть раз больше. Поэтому ясно, что усилитель должен быть в состоянии отдать в нагрузку значительный ток без искажений формы сигнала и вредных для себя последствий. По той же причине сильное влияние на звучание системы оказывают соединительные провода между усилителем и динамиками - именно по ним циркулируют реактивные токи. Если сечение провода недостаточно, значительная часть мощности усилителя будет теряться в проводах. Поэтому выбор проводов - достаточно серьезный вопрос.

Основные требования к усилителям мощности и их установке можно кратко сформулировать следующим образом:

- Выходные каскады должны обладать большой перегрузочной способностью по току. Это позволит без искажений воспроизвести пики сигнала.

- В схеме усилителя должны быть предусмотрены средства защиты выхода от перегрузок по току (автоматические предохранители), а также защита АС при выходе усилителя из строя. Для автомобильных усилителей необходимы устройства защиты от перегрева.

- Желательно обеспечить возможно более высокий КПД - это снизит нагрузку на аккумулятор и генератор и нагрев усилителя.

- Крайне желательно использование сглаживающих конденсаторов большой емкости, установленных в непосредственной близости от усилителя. Конденсатор играет роль фильтра и дополнительного источника питания на пиках мощности. Емкость конденсатора выбирается из соотношения ~1000мкФ на каждый ватт мощности усилителя.

- Монтаж цепей питания и, особенно, выходных цепей должен быть выполнен проводами правильно подобранного сечения. Чем больше потребляемый ток и длина провода, тем больше должно быть его сечение.

- Обеспечение требований помехозащищенности. Это требование относится уже к входящему в состав автомобильных усилителей высокочастотному преобразователю напряжения питания, который фактически представляет собой достаточно мощный передатчик.

Основные классы усилителей - A, B, AB. Сравнительные характеристики.

Как уже говорилось, усилитель мощности должен сочетать высокую выходную мощность с малыми искажениями и высоким КПД. К сожалению, при повышении КПД обычно увеличиваются искажения сигнала. Выходные каскады транзисторных усилителей мощности выполняются исключительно по двухтактной схеме на полевых или биполярных транзисторах. Однотактные усилители типа Pass Zen - экзотика, в автомобиле мало применимая. Полевые транзисторы используются при высоких напряжениях питания и сами по себе вносят малые искажения в сигнал, но КПД усилителя несколько ниже, чем при использовании биполярных транзисторов. Зато у биполярных искажения больше - как всегда, палка о двух концах.

Существует три основных режима работы выходного каскада "звукового" усилителя - A, B, AB, соответственно которым их классифицируют. Каждый из режимов обладает своими достоинствами и недостатками.

В режиме A рабочая точка находится на середине линейного участка вольт-амперной характеристики транзисторов, поэтому нелинейные искажения сигнала минимальны. В отсутствие сигнала через выходной каскад протекает значительный ток покоя, транзисторы в течение рабочего периода никогда не закрываются, т.е. каждый транзистор участвует в усилении обеих полуволн сигнала - и положительной, и отрицательной. Потребляемая мощность постоянна, а мощность рассеяния максимальна при малых сигналах. Термостабильность в этом режиме наихудшая.

В режиме B рабочая точка выходного каскада смещена до критического значения коллекторного тока и каждую половину периода происходит переключение транзисторов - каждый из них усиливает свою "половинку" сигнала. В отсутствие сигнала транзисторы закрыты, ток покоя не протекает. Потребляемая мощность пропорциональна выходной, а мощность рассеяния приблизительно постоянна (максимально 22% от выходной). Термостабильность исключительно высокая. Самый главный недостаток, перечеркивающий все достоинства - при возбуждающих сигналах, близких к отсечке коллекторного тока транзисторов, возникают значительные переключательные искажения, с которыми не справляется никакая отрицательная обратная связь.

Режим AB - попытка примирить волков и овец. Рабочая точка выбрана в начале линейного участка вольт-амперной характеристики транзисторов, поэтому при малых сигналах каскад работает фактически работает в режиме A, а в режим B переходит при достаточно сильном возбуждении. В отсутствие сигнала через выходной каскад протекает некоторый ток покоя, иногда весьма значительный. КПД при этом снижается и появляется проблема стабилизации тока покоя. Термостабильность - удовлетворительная.

Характер искажений сильно зависит от режима работы выходного каскада, особенно при малых уровнях сигнала. Искажения при среднем уровне сигнала примерно одинаковы для всех усилителей. При больших уровнях сигнала начинается ограничение (клиппирование) сигнала в выходном каскаде и искажения возрастают во много раз. Вот почему помимо коэффициента нелинейных искажений важно знать, при какой мощности он измерялся. Искажения малого сигнала максимальны у каскадов в режиме B. Подробно об этом далее.

Другие классы усилителей (A+, SuperA, G, DLD, H)

За все надо платить. Плата за малые искажения "чистого" класса A непомерна. В среднем три четверти потребляемой мощности превращается в тепло и рассеивается внушительными радиаторами. Стереоусилитель мощностью 100 Вт на канал превращается в скромный электрокамин мощностью 400 Вт, который чем тише звучит, тем больше греется. В квартире камин не помеха, но в машине нужен только зимой. А экономичные усилители класса B явно проигрывают по качеству звучания и не устроят придирчивого меломана. Компромиссные усилители в режиме AB мечутся в поисках "золотой середины" между экономичностью и качеством звучания. Замкнутый круг. Выход был найден достаточно неожиданный - совместить два усилителя в одном так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Так в начале 80-х появились усилители класса A+. По качеству звучания они приближаются к усилителям класса A, а по экономичности - к AB. Цена такого достижения немалая - усилитель стал практически вдвое сложнее (и существенно дороже).

Принцип работы усилителей класса A+ заключается в использовании управляемого источника питания. Выходной каскад класса A работает от "плавающего" (не связанного с "землей") источника низкого напряжения (обычно ±5 вольт), поэтому тепловые потери в этом каскаде невелики. Средняя точка "плавающего" источника питания управляется отдельным мощным усилителем класса B, питающемся от "нормального" источника достаточно высокого напряжения (несколько десятков вольт). За счет совместного использования двух усилителей достигается и качество, и экономичность. Коэффициент гармоник не превышает обычно 0,003%.

Поскольку основные искажения в усилителях классов AB и B возникают в моменты запирания-отпирания транзисторов (коммутационные искажения), существует и более простое решение - нужно запретить транзисторам запираться. Этим занимается специальная схема. Так появились усилители класса SuperA или non-switching. Качество звучания и экономичность практически такие же, как и у A+, но конструкция существенно проще, поэтому старый вариант быстро сошел со сцены.

Не думайте, что разнообразие классов усилителей на этом закончилось. Битва за КПД привела к рождению монстров с коммутируемым выходным каскадом и управляемым источником питания. Самый простой вариант - усилитель класса G. В нем используется сдвоенный выходной каскад в режиме AB или B и два источника питания разного напряжения. При малой мощности (до 25-30% максимальной) работает только малосигнальная половина выходного каскада с низким напряжением питания, на пиках сигнала она передает свои функции оставшейся половине с повышенным напряжением. питанияЭкономичность каскада выше, чем в режиме В, искажения несколько меньше.

Дальнейшим развитием этой схемы стал каскад с динамическим линейным возбуждением (DLD, Dynamic Linear Drive). Принцип его работы практически такой же, но для снижения переходных искажений мощный высоковольтный каскад вступает в работу до того, как исчерпает свои возможности маломощный. Для реализации этого режима используется специальная схема управления. Применялись также усилители с управляемым источником питания, напряжение которого зависело от уровня сигнала.

Сущность режима G в том, что два каскада работают при разных напряжениях питания. Пока амплитуда входного сигнала не превышает напряжение питания малосигнального каскада T1T1", в работе участвует только он. Диоды D1D1" защищают от пробоя обратным напряжением переход база-эмиттер транзисторов T2T2". При дальнейшем росте входного напряжения они отпираются. При этом диоды D3D3" защищают источник низковольтного питания от броска тока. Диоды D2D2" запрещают транзисторам T1T1" перейти в состояние насыщения раньше, чем откроются транзисторы T2T2", что снижает возникающие при этом процессе переходные искажения. В этой схеме они возникают на фоне достаточно больших полезных сигналов, что позволяет эффективно бороться с ними при помощи отрицательной обратной связи.

Как уже стало понятно, все эти ухищрения достаточно сложны конструктивно и поэтому даже в пору расцвета встречались в домашних аудиосистемах редко. В автомобильных усилителях эти решения как-то не прижились - тогда было еще рано, а теперь уже поздно. Теперь особые надежды возлагаются на импульсные ("цифровые") усилители, о которых пойдет речь далее.

Но есть один класс усилителей, рожденный специально для автомобилей. Это класс H. Толчком для разработки этих усилителей послужило то, что реальный звуковой сигнал имеет импульсный характер и средняя мощность намного ниже пиковой. В основе схемы лежит обычный усилитель класса AB, включенный по мостовой схеме. Изюминка - применение специальной схемы удвоения напряжения питания. Основной элемент схемы удвоения - накопительный конденсатор большой емкости, который постоянно подзаряжается от основного источника питания. На пиках мощности этот конденсатор подключается схемой управления последовательно с основным источником питания. Напряжение питания выходного каскада усилителя на доли секунды удваивается, позволяя ему справиться с передачей пиков сигнала.

К сожалению, радоваться рано. Производители аппаратуры сообщают только эти цифры, умалчивая о главном. Максимальная мощность усилителей класса H зависит от емкости накопительных конденсаторов и частоты сигнала. Чем меньше емкость конденсаторов, тем меньше запас мощности на низких частотах, то есть как раз там, где она особенно нужна. Совершенно очевидно, что упрятать батарею конденсаторов внушительной емкости внутрь стандартного корпуса DIN практически невозможно, поэтому заявленная производителями мощность обеспечивается лишь на средних и высших частотах.

В качестве итога - сравнительные характеристики усилителей различных типов:

Цифровые усилители.

Строго говоря, правильно было бы называть их импульсными усилителями, но параллели "аналоговый-цифровой" уже сработали, и термин принят de facto, хотя и не признан официально.

В конце концов под натиском цифровой техники стали отступать даже усилители, традиционно работавшие только с аналоговыми сигналами. Идея, положенная в основу усилителей с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) - иначе говоря, усилителей класса D, известна еще с конца 50-х годов. Однако создание действительно пригодных для высококачественного звуковоспроизведения конструкций стало возможным лишь в середине 80-х после появления соответствующей элементной базы.

В усилителях класса D возможен режим непосредственного усиления цифровых сигналов без их преобразования в аналоговую форму. Когда аудиосигнал уже представлен в цифровом виде, информацию о величине сигнала и необходимом для его усиления напряжении питания можно получить заранее. Это используется в некоторых конструкциях, так что идея управления напряжением питания получила вторую жизнь.

Принцип работы усилителей этого класса состоит в том, что выходной каскад возбуждается импульсами прямоугольной формы. Затем последовательность прямоугольных импульсов поступает на усилитель мощности, работающий в ключевом режиме. Фильтр НЧ на выходе выделяет полезный сигнал, подавляя при этом несущую частоту, ее гармоники и боковые полосы спектра модуляции. КПД этих усилителей доходит до фантастической цифры 92-95%. Это преимущество особенно проявляется при усилении сигналов малого уровня. Однако искажения сигналов малого уровня больше, чем среднего. Коэффициент нелинейных искажений обычно лежит в пределах от 0,01 до 0,1%.

Усилители класса D, подобно их аналоговым собратьям, тоже разделяются на классы. Основное разделение идет по количеству уровней выходных импульсов:

- два уровня (+U и - U) - режим AD

- три уровня (+U, 0 и -U) - режим BD

Усилители в режиме AD подобны аналоговым усилителям класса A - потребляют значительный ток покоя. В режиме BD ток покоя отсутствует. Что же касается искажений, то они при прочих равных условиях зависят от способа модуляции и вида модулирующего сигнала.

- Односторонняя модуляция: смещается во времени только один фронт импульсов (передний или задний)

- двухсторонняя модуляция: смещаются во времени оба фронта импульсов симметрично относительно момента тактирования

- непосредственно аналоговый сигнал (случайная дискретизация). Дополнительные искажения не возникают.

сигнал после схемы выборки-хранения (фиксированная дискретизация). Изменения формы импульсов приводят к дополнительным нелинейным искажениям сигнала. - В случае цифровых входных сигналов (от CD-проигрывателей, MD-магнитофонов, систем цифрового вещания, которых у нас пока нет) в работу вступает цифро-цифровой преобразователь "код - длительность". Такое преобразование выполняется путем многократной передискретизации и перехода от 16 разрядов к одному (BitStream). Полученный на его выходе сигнал подается на вход усилителя мощности, и далее - на фильтр НЧ. Возможно применение цифровой обратной связи.

В случае аналоговых входных сигналов преобразование амплитуды сигнала в длительность импульса происходит в широтно-импульсном модуляторе (ШИМ). Скважность (отношение длительности импульсов к периоду следования) пропорциональна амплитуде полезных сигналов. Входной сигнал сравнивается компаратором с опорным сигналом пилообразной (при односторонней модуляции) или треугольной формы (при двусторонней модуляции). Кроме того, двухсторонняя ШИМ может быть реализована при симметричном смещении фронтов относительно одного периода дискретизации (один отсчет) или по двум периодам (два отсчета), что позволяет вдвое снизить эффективную тактовую частоту. Частота опорного сигнала (частота дискретизации) должна, согласно теории, превышать максимальную частоту сигнала не менее, чем в 2 раза. Практически для облегчения фильтрации и снижения искажений частота дискретизации выбирается не ниже 500 килогерц, а в последних моделях измеряется уже многими мегагерцами. Сигнал на выходе компаратора имеет форму прямоугольных импульсов с частотой дискретизации, ширина которых пропорциональна мгновенным значениям входного сигнала. Для снижения искажений в усилителях с аналоговым входом обычно применяется отрицательная обратная связь по звуковому сигналу.

В целом выводы таковы:

- В режиме AD искажения меньше, чем в режиме BD.

- В режиме AD КПД хуже, чем в BD.

- Двухсторонняя модуляция лучше односторонней, поскольку при этом отсутствуют четные гармоники.

- Повышение частоты дискретизации уменьшает нелинейные искажения.

Помимо усилителей класса D к группе цифровых относится и новая разработка фирмы Tripath Technology - усилители класса T. Алгоритм их работы аналогичен, но частота дискретизации не постоянна, а зависит от частоты и уровня входных сигналов. Поскольку изменяется как частота, так и период следования выходных импульсов, можно предположить, что используется одна из разновидностей дельта-модуляции.

Можно сказать: Да здравствуют цифровые усилители - за ними будущее!!!.

В процессе преобразования, обработки и представления информации, заложенной в электрических колебаниях, часто оказывается, что уровень мощности Р этих колебаний недостаточен для работы потребителя, и возникает необходимость в его увеличении. Для этой цели используются электронные усилители.

Усилителем электрических колебаний называется устройство, которое позволяет при подаче на вход колебаний с некоторым уровнем мощности Р получить на выходной нагрузке колебания той же формы, но с большим уровнем мощности.

В электронном усилителе для усиления подаваемого сигнала всегда используется активный элемент.

Усиление происходит за счет источника питания, который содержит всякий усилитель (например, транзисторный). Усилитель обеспечивает преобразование энергии питания в энергию полезных колебаний. Входное колебание является управляющим, т.к. под его воздействием на выходе усилительного элемента возникают более мощные колебания, передаваемые в нагрузку.

Любой усилитель, кроме активного элемента и источника питания содержит пассивные элементы.

По отношению к усиливаемым колебаниям усилитель может быть представлен как четырехполюсник (рисунок 12.1), поскольку имеет две входные и две выходные клеммы.

Как правило, одна входная и одна выходная клеммы являются общими, так как соединены общей шиной, называемой «землей».

12.1 Классификация и основные характеристики усилителей

Классификацию усилителей проводят по различным признакам:

по виду усилительного элемента – усилители ламповые, транзисторные, на туннельных диодах, параметрических диодах, на микросхемах и т.п.;

по виду усиливаемых частот – усилители постоянного тока (УПТ), низкой частоты (НЧ), радио и промежуточной частот (УРЧ, УПЧ) и сверхвысокочастотные (СВЧ - усилители);

по ширине полос усиливаемых частот - узкополосные, широкополосные усилители;

по характеру усиливаемого сигнала – усилители непрерывных и импульсных сигналов;

по усиливаемой электрической величине – усилители напряжения U, усилители тока I, усилители мощности P;

по типу нагрузки - резистивные (апериодические), резонансные (избирательные) усилители.

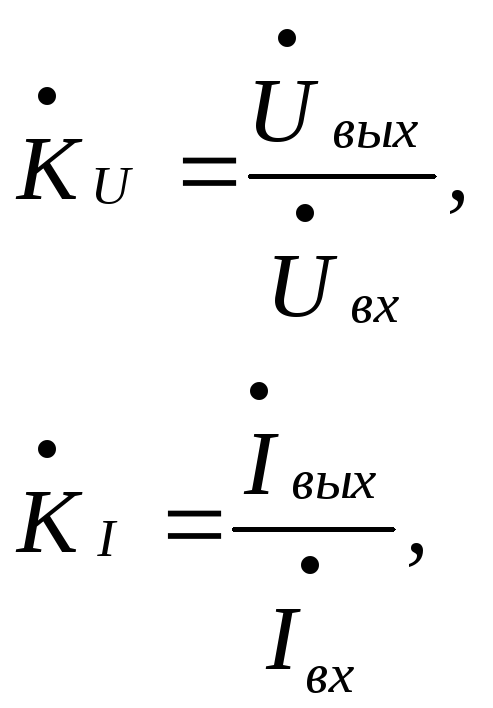

12.2 Коэффициент усиления

Коэффициентом усиления называется отношение выходной величины, характеризующей уровень сигнала, к входной.

В качестве таких величин могут быть использованы напряжение, сила тока и мощность (U ,I ,P ). Им соответствуют коэффициенты:

где U вых - выходное напряжение,U вх - входное напряжение,I вых - выходной ток иI вх - входной ток.

Из-за наличия в схемах усилителя реактивных элементов (индуктивности L и емкости C) коэффициенты усиления по току и напряжению (K I ,K U ) являются комплексными и зависят от частоты f.

К оэффициент

усиления по мощностиK

р

показывает, во сколько раз активная

мощностьР

акт.

вых

, отдаваемая усилителем в

нагрузку, больше активной мощностиР

акт.вх

. ,

подводимой по входным зажимам.

оэффициент

усиления по мощностиK

р

показывает, во сколько раз активная

мощностьР

акт.

вых

, отдаваемая усилителем в

нагрузку, больше активной мощностиР

акт.вх

. ,

подводимой по входным зажимам.

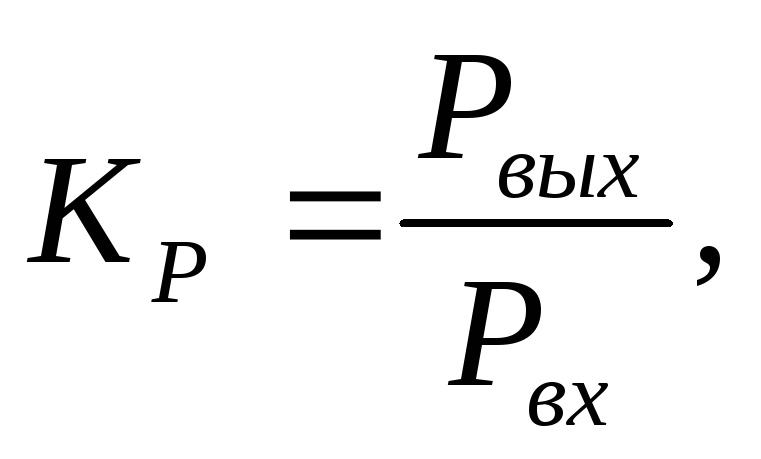

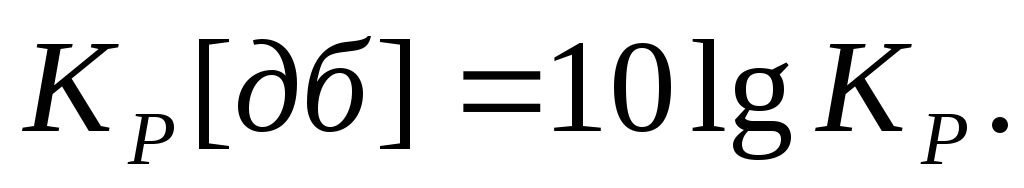

где P вых – выходная мощность;P вх - мощность на входе.

K р выражается в логарифмических единицах:

В усилителях на полевых транзисторах

имеет смысл толькоK

U

,

так как входной ток очень мал. В биполярных

транзисторах определяют обычноK

I

,K

U

,K

P

,

однако, наиболее часто используется

K

U

. Поэтому обычноU

опускают и

пишутK

.

усилителях на полевых транзисторах

имеет смысл толькоK

U

,

так как входной ток очень мал. В биполярных

транзисторах определяют обычноK

I

,K

U

,K

P

,

однако, наиболее часто используется

K

U

. Поэтому обычноU

опускают и

пишутK

.