В Европе русскую дуэль называли «варварством» и «узаконенной формой убийства». Дело в том, что если в Европе период «дуэльной лихорадки» был связан с боями на холодном оружии, то в России предпочтение отдавалось более смертельному огнестрельному оружию.

В Европе в первой половине XIX века русскую дуэль называли «варварством» и «узаконенной формой убийства».

Все зло от «миньонов»

Традиция дуэли в России является привнесенной. Несмотря на то, что с древних времен на Руси существовала традиция как судебных поединков для разрешения споров, так и поединков перед сражениями войск, к ныне известной нам дуэли она отношения не имеет.

В Западной Европе дуэль как способ защиты чести дворянина появилась в Италии в XV веке и стала очень быстро распространяться на другие страны. К началу XVI века дуэль была вполне обычной для дворянского сословия Западной Европы. При этом нижняя граница возраста участников поединка опустилась до 14 лет.

Несмотря на то, что с XVI века дуэли запрещали как монархи, так и церковь, Европа пережила явление, известное как «дуэльная лихорадка».

27 апреля 1578 года в парижском парке Турнель состоялась одна из самых известных дуэлей в истории – «дуэль миньонов». Это был поединок «трое на трое» между приближёнными короля Франции Генриха III (миньонами) и сторонниками герцога де Гиза (гизарами). В результате поединка погибли четверо из шести участников дуэли.

Несмотря на официальный запрет дуэлей, французский монарх не подверг выживших наказанию, а погибших распорядился похоронить в роскошных мавзолеях и поставить им мраморные статуи.

Такое отношение к «дуэли миньонов» привело к всплеску популярности дуэлей и даже к появлению профессиональных дуэлянтов, добывавших себе славу бесконечными поединками. Поводом для дуэли в таком случае могла стать любая мелочь, не понравившийся взгляд или спор по поводу одежды.

Миньон — член свиты короля. Слово mignonne с французского языка переводится как «крошечный». Этим словом с XVI века называли фаворитов королевской особы. В английском же языке заимствованное слово minion более нейтрально, оно обозначает преданного слугу.

Петр Великий: убитых на дуэлях вешать за ноги!

В разгар европейской «дуэльной лихорадки» в России в этом смысле царило полное спокойствие. Первая дуэль здесь произошла лишь в 1666 году. Соперниками стали будущий генерал Петра I Патрик Гордон и еще один офицер-наемник, майор Монтгомери.

В 1682 году царевна Софья подписала указ, разрешавший служилым людям носить личное оружие, сопроводив его запретом на поединки.

В популярном фильме «Арапа Петра Великого» монарх-реформатор выражает готовность принять вызов на дуэль за своего воспитанника. В реальности Петр Великий, несмотря на приверженность к европейской культуре, к дуэлям относился крайне негативно.

Одна из глав петровского Воинского устава 1715 года за вызов на дуэль предусматривала наказание в виде лишения чинов и частичной конфискации имущества, за выход на поединок и обнажение оружия - смертную казнь с полной конфискацией имущества, не исключая и секундантов.

«Воинский артикул», представлявший собой разъяснение положение Воинского устава подтверждал «наижесточайшее запрещение» вызовов и поединков. Более того, предусматривалось повешение даже для тех, кто … погиб на дуэли. Трупы таковых предписывалось вешать за ноги.

«Узаконенная форма убийства»

Тем не менее, вплоть до второй половины XVIII века дуэли в России не принимали массового характера. Однако при Екатерине II они становятся все более популярным способом выяснения отношений, особенно среди молодежи, воспитанной в европейском духе.

В 1787 году Екатерина Великая, встревоженная происходящим, выпустила «Манифест о поединках». В нем дуэли назывались» чужестранным насаждением»; участникам дуэли, окончившейся бескровно, устанавливался в качестве меры наказания денежный штраф (не исключая секундантов), а обидчику, «яко нарушителю мира и спокойствия», - пожизненная ссылка в Сибирь. За раны и убийство на дуэли назначалось как за совершение аналогичного уголовного преступления.

Но ничего не помогало. Первая половина XIX века стала пиковым периодом для русской дуэли. При этом в Европе, где данная традиция пошла на спад, русскую дуэль называли «варварством» и «узаконенной формой убийства».

Дело в том, что если в Европе период «дуэльной лихорадки» был связан с боями на холодном оружии, то в России предпочтение отдавалось огнестрельному, которое приводило к тяжким исходам в разы чаще.

«Благородная» дуэль лишила жизни Пушкина

В России существовал довольно разнообразный перечень видов дуэлей.

Наиболее распространенной была так называемая «подвижная дуэль с барьерами». На дорожке размечалась «дистанция» (10-25 шагов), границы её отмечались «барьерами», в качестве которых могли применяться любые предметы, положенные поперёк дорожки. Противники размещались на равном расстоянии от барьеров, держа пистолеты в руках дулом вверх. По команде распорядителя противники начинали сходиться - двигаться навстречу друг другу. Идти можно было с любой скоростью, отходить назад запрещено, можно ненадолго останавливаться. Дойдя до своего барьера, дуэлянт должен был остановиться. Порядок выстрелов мог оговариваться, но чаще стреляли по готовности, в произвольном порядке. Согласно русским правилам, после первого выстрела тот из соперников, который ещё не стрелял, имел право потребовать, чтобы противник вышел к своему барьеру и, таким образом, получал возможность стрелять с минимального расстояния. Известное выражение «К барьеру!» как раз и означает такое требование.

Дуэль с расстояния 15 шагов считалась «благородной», ибо вариант смертельного исхода в данном случае был не так вероятен. Тем не менее, Александр Сергеевич Пушкин получил смертельное ранение в дуэли с 20 шагов.

Поединок «до смертельного исхода»

В отличие от Европы, в России существовали виды дуэли, наводившие ужас на жителей других стран. Например, дуэль «на шесть шагов»: при этом варианте противники располагались на дистанции, обеспечивающей гарантированное попадание. Поединок такого рода часто завершался смертью обоих участников.

Иногда использовался вариант этой дуэли, при котором заряжался один пистолет, оружие дуэлянты получали по жребию, после чего оба нажимали на спусковой крючок. В таком случае «невезучий» был практически обречен на смерть.

В Европе к началу XIX века не было видов дуэлей, предусматривавших обязательную гибель одного из участников. В России же существовали виды дуэлей «до смертельного исхода». Одним из таких являлся поединок на краю пропасти – раненый в дуэли падал в бездну и погибал.

Градация по степени оскорблений

Поводом для дуэли считался ущерб, нанесенный чести пострадавшего, а также чести его семьи. В определенных обстоятельствах вызов мог произойти и за оскорбление чести третьих лиц, оказывающих покровительство вызывающему.

Поводом к дуэли не могло стать нанесение какого бы то ни было материального ущерба. Кроме того, обращение с жалобой к властям лишало оскорбленного права требовать удовлетворения при помощи поединка.

Существовала целая градация оскорблений, согласно которой оскорбленный получал право требовать тех или иных условий дуэли.

Любопытно, что оскорбление, нанесенное женщине, считалось на ступень более тяжким, нежели аналогичное, но нанесенное мужчине.

Удовлетворения можно было требовать и от оскорбившей дворянина женщины – правда, такое оскорбление оценивалось на две ступени ниже, чем аналогичное, нанесенное мужчиной. В любом случае, ответить на вызов пришлось бы в таком случае родственнику оскорбительницы, а не ей самой.

Схватка со свидетелями, но без зрителей

Оскорблённому рекомендовалось тут же, на месте, в спокойном и уважительном тоне потребовать извинений, либо сразу же заявить обидчику, что к нему будут присланы секунданты. Далее оскорблённый мог либо отправить письменный вызов (картель), либо вызвать обидчика на дуэль устно, через секундантов. Максимальным сроком для вызова в обычных условиях считались сутки. Затягивание с вызовом считалось дурным тоном.

Существовало и еще одно важное правило, гласившее: «Одно оскорбление – один вызов». Если некий наглец наносил оскорбление сразу нескольким лицам одновременно, на дуэль его мог вызвать только один оскорбленный. Предпочтение отдавалось тому, какому досталось самое грубое оскорбление.

Считалось крайне неэтичным превращать дуэль в спектакль. Помимо дуэлянтов, на поединке присутствовали секунданты и врач. Присутствие друзей и родственников участников было возможным, но не приветствовалось.

В заранее условленное время, как правило, утром, противники, секунданты и врач прибывали в назначенное место.

Допускалось опоздание одной из сторон на 15 минут. Более длительная задержка считалась уклонением от дуэли и означала бесчестье.

Поединок начинался обычно через 10 минут после прибытия всех. Противники и секунданты приветствовали друг друга поклоном.

Из числа секундантов назначался распорядитель дуэли, который руководил всеми действиями.

Тяжко оскорбленный стреляет первым

Распорядитель в последний раз предлагал дуэлянтам примириться. В случае отказа сторон он озвучивал правила дуэли. Секунданты обозначали барьеры и производили заряжание пистолетов (в случае, если дуэль была с применением огнестрельного оружия). Правила дуэли требовали от участников поединка освободить все карманы.

Секунданты занимали места параллельно линии боя, врачи - позади них. Все действия противники совершали по команде распорядителя.

Если в ходе поединка на шпагах один из них ронял шпагу, либо она ломалась, либо дерущийся падал - его противник обязан был прервать дуэль по команде распорядителя, пока его оппонент не поднимется и не будет в состоянии продолжать дуэль.

В поединке на пистолетах большое значение имела степень нанесенного оскорбления. Если оскорбление было средним или тяжелым, то оскорбленный имел право стрелять первым, в противном случае право первого выстрела определял жребий.

Право на замену

Правила дуэли допускали замену его участника на лицо, представляющее его интересы. Это было возможно, если речь шла о женщине, несовершеннолетнем, мужчине старше 60 лет, либо имеющим болезнь или увечье, ставящее его в явно неравное положение с противником.

Честь женщины мог защитить либо мужчина из числа ближайших кровных родственников, либо муж, либо спутник (то есть тот, кто сопровождал женщину в то время и в том месте, где было нанесено оскорбление), либо, по изъявлении такого желания, любой мужчина, присутствовавший при оскорблении или позже узнавший о нём и считающий для себя необходимым вступиться за данную женщину.

При этом право на защиту чести могла получить лишь женщина, имеющая безукоризненное поведение с точки зрения общественных норм. Если дама успела прославиться излишне свободным поведением, вызов в ее защиту не считался действительным.

Выжившие дуэлянты становились друзьями

Правила дуэли запрещали поединки с близкими родственниками, к которым относились сыновья, отцы, деды, внуки, дяди, племянники, братья. Дуэли с двоюродными и троюродными братьями считались делом вполне допустимым.

Если в результате дуэли оба противника в результате оставались живы и в сознании, то им полагалось пожать друг другу руки, обидчику - извиниться (в данном случае извинения уже не задевали его честь, так как она считалась восстановленной поединком, а были данью обычной вежливости). По завершении дуэли честь считалась восстановленной, а любые претензии противников друг к другу по поводу бывшего оскорбления - недействительными.

Считалось, что уцелевшие в бою дуэлянты должны были стать друзьями или, как минимум, поддерживать далее нормальные отношения. Повторный вызов того же лица на поединок был возможен лишь в самых экстраординарных случаях.

Как министр Ванновский устроил ренессанс русской дуэли

Почти в течение всего XIX века русские монархи принимали законы, направленные на запрет поединков. Император Николай I говорил: ««Я ненавижу дуэль. Это - варварство. На мой взгляд, в ней нет ничего рыцарского. Герцог Веллингтон уничтожил ее в английской армии и хорошо сделал». В то же время он существенно понизил ответственность за дуэли. Утвержденное в 1845 году «Уложение об уголовных наказаниях» полностью освобождало от ответственности секундантов и врачей, а участникам поединка грозило от 6 до 10 лет заключения в крепости с сохранением дворянских прав.

На практике же наказание было еще более мягким – чаще всего виновные даже в смертельной дуэли ограничивались несколькими месяцами заключения и незначительным понижением в чинах.

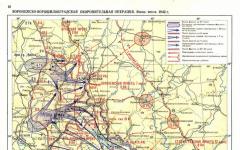

К концу XIX века популярность дуэлей в России пошла на спад. Однако в 1894 году с подачи военного министра Петра Ванновского, в целях укрепления боевого духа в армии, дуэли были не просто легализованы, а в некоторых случаях стали для офицеров обязательными.

Логичным итогом стало резкое увеличение количества дуэлей. Если в период с 1876 по 1890 годы в России до суда дошло лишь 14 дел об офицерских дуэлях, то в 1894 – 1910 годах состоялось 322 дуэли. При этом свыше 250 из них были проведены по решению судов офицерской чести, которым было дано право назначать поединки. Самовольными же дуэлями, без разрешения начальников, оказались только 19, причем ни один участник не был привлечен к ответственности.

Из 322 дуэлей данного периода 315 состоялись на пистолетах и лишь 7 – на холодном оружии. Большинство поединков 1894 – 1910 годов завершались бескровно или легкими ранениями, и только 30 – гибелью или тяжелыми ранениями дуэлянтов.

Поединки на винтовках: как погибали русские эмигранты

На дуэлях в начале XX века дрались не только военные, но и политики, а также деятели культуры. Заядлым дуэлянтом был лидер «Союза 17 октября» Александр Гучков, известна дуэль между поэтами Серебряного века Николаем Гумилевым и Максимилианом Волошиным.

Институт русской дуэли прекратил свое существование после Октябрьской революции 1917 года, вместе с другими атрибутами сословного общества.

В Белой армии, а затем в среде русской эмиграции вплоть до 1930-х годов был популярен еще один оригинальный вид поединка – дуэль на винтовках Мосина. При этом убойная сила данного оружия делала летальный исход практически неизбежным. Для отчаявшихся людей такая дуэль становилась своеобразным «благородным» способом самоубийства.

Русская дуэль

Реконструкция классической русской дуэли на шпагах-дворянках.

Фильм Дуэлянт (2016) — трейлер

8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года произошла дуэль великого русского поэта и писателя Александра Пушкина с французским подданным Жоржем Дантесом в предместье Петербурга — на Черной речке. От раны, полученной на дуэли, 10 февраля (29 января по старому стилю) поэт скончался.

Поводом к дуэли послужил анонимный пасквиль, оскорбительный для чести жены Пушкина Натальи (урожденной Гончаровой) и его самого.

16 ноября (4 ноября по старому стилю) 1836 года Пушкин получил три экземпляра анонимного послания , заносившего его в "орден рогоносцев" и намекавшего на настойчивые ухаживания за его женой кавалергардского поручика барона Жоржа Дантеса — иностранца, принятого в русскую службу и усыновленного голландским посланником бароном Геккерном.

Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, тот вначале принял вызов, но через барона Геккерна просил отсрочки на 15 дней. В продолжение этого времени Пушкин узнал, что Дантес сделал предложение его свояченице Екатерине Гончаровой, и взял свой вызов назад. Свадьба состоялась 22 января (10 января по старому стилю) 1837 года.

Пушкин очень резко выражал свое презрение Дантесу, который продолжал встречаться с его женой Натальей и оказывать ей знаки внимания, и Геккерну, который усиленно интриговал против него — сплетни не прекращались. Выведенный окончательно из терпения, Пушкин послал Геккерну крайне оскорбительное письмо, на которое тот ответил вызовом от имени Дантеса.

8 февраля (27 января по старому стилю) в пятом часу вечера в предместье Петербурга на Черной речке произошла дуэль. Секундантами были секретарь французского посольства виконт Лоран д"Аршиак со стороны Дантеса и лицейский товарищ Пушкина подполковник Константин Данзас.

По настоянию поэта, были смертельными и не давали никому из противников шанса уцелеть: барьер отделял врагов на десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру.

Дантес выстрелил первым и смертельно ранил Пушкина в правую сторону живота. Поэт упал, но потом приподнялся на руку, подозвал Дантеса к барьеру.

Прицелившись, выстрелил и, увидев, что противник его упал, закричал: "Браво!". Рана Дантеса оказалась не опасной; пуля, направленная в грудь, попала в мякоть руки, которой Дантес прикрыл грудь.

Раненый Пушкин был доставлен к себе на квартиру. Поэт прилагал все усилия, чтобы не обеспокоить жену, скрывал свои страдания. Позже приглашенные доктора определили неизбежность трагической развязки — от Пушкина этого не скрыли.

К поэту был приглашен священник, который исповедовал его и причастил.

Александр Пушкин, стоически перенося в течение двух суток мучения, 10 февраля (29 января по старому стилю) скончался в окружении друзей в своей квартире в Петербурге на набережной реки Мойки.

Два дня гроб с телом поэта находился в квартире, которую в это время посещали толпы людей самых разных сословий. В ночь с 11 на 12 февраля (30 на 31 января по старому стилю) гроб был перенесен в церковь Придворно-Конюшенного ведомства. Утром 13 февраля (1 февраля по старому стилю) состоялось отпевание поэта, вечером его прах отвезли в Святогорский монастырь Псковской губернии, где находилось фамильное кладбище Ганнибалов-Пушкиных.

18 февраля (6 февраля по старому стилю) 1837 года после заупокойной панихиды в южном приделе Успенского собора Святогорского монастыря у алтарной стены собора тело Александра Пушкина было предано земле . Позже на могиле был установлен мраморный памятник, выполненный по заказу вдовы поэта.

Смерть Пушкина была воспринята многими как национальная трагедия, это нашло выражение в поэтических откликах Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Алексея Кольцова.

В 1937 году на месте дуэли Пушкина с Дантесом на Черной речке был установлен обелиск работы скульптора Матвея Манизера.

За участие в дуэли с Александром Пушкиным, имевшей смертельный исход, Дантес-Геккерн был приговорен формально к расстрелу , замененному высылкой из России. Поселившись во Франции, Жорж Шарль Дантес-Геккерн (1812-1895) сделал видную карьеру — он был одним из крупных деятелей переворота 2 декабря 1851 года, посредником в тайных переговорах Наполеона III с Николаем I. Впоследствии стал сенатором, мэром Сульца, коммерческим деятелем, был награжден степенью командора ордена Почетного легиона.

Жена Дантеса Екатерина, урожденная Гончарова, скончалась в 1843 году во Франции от послеродовой горячки.

За участие в дуэли поэта Константин Данзас (1800-1870) был предан суду и приговорен к двухмесячному аресту на гауптвахте. Пушкин, умирая, беспокоился о нем и передал на память кольцо с бирюзой. Позднее Данзас служил на Кавказе в Текинском пехотном полку, участвовал в экспедициях против горцев. В 1856 году вышел в отставку в звании генерал-майора. Со слов Данзаса Александром Аммосовым была составлена брошюра "Последние дни жизни и кончина А.С. Пушкина", изданная в 1863 году.

Жена Пушкина Наталья , урожденная Гончарова (1812-1863), не знала о дуэли, ставшей для ее первого мужа роковой. После смерти поэта она через семь лет — в 1846 году вторично вышла замуж за генерала Петра Ланского. Ей были посвящены стихотворения Александра Пушкина "На холмах Грузии", "Чистейшей прелести чистейший образец", "Мадонна" (1830); "Красавице" (1831); "Отрывок", "Нет, не дорожу я" (1832); "Пора мой друг, пора…" (1836).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Дуэль

ДУЭ́ЛЬ -и; ж. [франц. duel]

1. В дворянском обществе: вооружённый поединок по вызову одного из противников в присутствии секундантов на заранее определённых условиях (как способ защиты личной чести). Смертельная д. Условия дуэли. Вызвать на д. Драться на дуэли. Д. на пистолетах, на шпагах. // О перестрелке двух сторон. Танковая д. Артиллерийская подготовка перешла в огневую д.

2. Состязание, соревнование двух сторон. Шахматная д. Д. двух признанных актёрских талантов. Заочная дуэль (О споре двух человек. // О споре двух человек. Словесная, д.

◁ Дуэ́льный, -ая, -ое. Д-ые правила. Д. пистолет.

дуэ́ль(франц. duel, от лат. duellum - война), поединок (с применением оружия) между двумя лицами по вызову одного из них. В переносном смысле - борьба, состязание двух сторон.

ДУЭЛЬДУЭ́ЛЬ (франц. duel, от лат. duellum - война), поединок (с применением оружия) между двумя лицами по вызову одного из них. В переносном смысле - борьба, состязание двух сторон.

История дуэлей (поединков) тесно связано с представлениями общества о способах защиты чести. Тацит (см.

ТАЦИТ)

свидетельствует об обычае древних германцев разрешать ссоры оружием. Но особое значение получили дуэли у средневековых рыцарей Европы. Во Франции был разработан дуэльный кодекс, заимствованный в других странах, где он перерабатывался согласно местным обычаям. Практически во всех странах дуэли преследовались законом и в то же время общественное мнение осуждало уклонение от дуэлей.

Право на дуэль признавалось только за дворянами.

Первые дуэли в России состоялись в конце 18 в. Петр I (см.

ПЕТР I Великий)

, несмотря на свое пристрастие к европейским порядкам и обычаям, сразу же вступил в борьбу с этим явлением. По «Уложению Шереметева» (1702) жестоко карался даже вызов на дуэль, «Краткий артикул» (1706) предписывал смертную казнь участникам поединка, даже если он не имел трагических последствий.

В дальнейшем в соответствии с «Уставом воинским» (1715) подвергались наказанию лица не только за вызов и участие в дуэли, но и те, кто не донес военному суду об этом факте. За вызов на поединок дуэлянт лишался чина, с него взимался штраф, конфисковывалась часть имущества. За выход на дуэль наказанию подвергались также и секунданты.

При Анне Иоанновне (см.

АННА Ивановна)

и Елизавете Петровне (см.

ЕЛИЗАВЕТА Петровна)

поединки учащаются. Екатерина II (см.

ЕКАТЕРИНА II)

выпускает «Манифест о поединках» (1787), по которому дуэли признавались «чужестранным для России насаждением». Тем не менее искоренить дуэли не удавалось.

Яростным противником дуэлей был Николай I (см.

НИКОЛАЙ I Павлович)

, который считал их проявлением варварства. Несмотря на резко негативное отношение к этому явлению российского императора, число дуэлей росло. В результате поединков погибли великие русские поэты Пушкин и Лермонтов.

Лишь Николай II (см.

НИКОЛАЙ II Александрович)

разрешил дуэли для русских офицеров, и, более того, в случае оскорбления офицер обязан был драться на поединке.

Энциклопедический словарь . 2009 .

Синонимы :Смотреть что такое "дуэль" в других словарях:

Дуэль, и … Русское словесное ударение

- (франц. duel, лат. duellum, от bellurn война). Поединок. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ДУЭЛЬ поединок между 2 мя противниками, в угоду общественному мнению, полагающему, что в некоторых случаях… … Словарь иностранных слов русского языка

ДУЭЛЬ, дуэли, жен. (франц. duel). Поединок, происходящий по определенным правилам, сражение между двумя противниками по вызову одного из них. Дуэль между кем нибудь и кем нибудь. Дуэль Пушкина с Дантесом. Драться с кем нибудь на дуэли. Вызвать… … Толковый словарь Ушакова

См … Словарь синонимов

дуэль - и, ж. duel m., > нем. Duell, ит. duello. Поединок, происходивший с применением оружия между двумя противниками по вызову одного из них. БАС 2. Поединок, единоборство, сражение между двух, или многих особо на шпагах, или на пистолетах в… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

- (поединокъ, одинъ на одинъ по единому съ каждой стороны). Ср. Дуэль безобразіе, нелѣпость, варварство, остатокъ средневѣковья все это мы повторяемъ, и съ полнымъ убѣжденіемъ, но что лучше: остаться на вѣкъ съ клеймомъ на лбу, или рискнуть… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

- (поединок) средневековый институт, непосредственно возникший из практики частных войн и являющийся облагороженной формой саморасправы мести, сложился в среде рыцарской феодальной знати. В XVI XVII вв. Д. запрещена в Западной Европе и приравнена к … Юридический словарь

- (французское eduel, от латинского duellum война), поединок (с применением оружия) между двумя лицами по вызову одного из них на заранее определенных условиях. В переносном смысле борьба, состязание двух сторон … Современная энциклопедия

- (франц. duel от лат. duellum война), поединок (с применением оружия) между двумя лицами по вызову одного из них. В переносном смысле борьба, состязание двух сторон … Большой Энциклопедический словарь

ДУЭЛЬ, и, жен. 1. То же, что поединок (в 1 знач.). Вызвать на д. Убит на дуэли. 2. перен. Борьба, состязание двух сторон. Шахматная д. Словесная д. Артиллерийская д. (перестрелка). | прил. дуэльный, ая, ое (к 1 знач.). Дуэльные пистолеты.… … Толковый словарь Ожегова

Что такое дуэль? Это поединок между двумя людьми, регламентированный особым кодексом. Его цель - удовлетворить желание одного из дуэлянтов. Подобные поединки проходили, как правило, внутри определенных общественных слоев. Что такое дуэль? Это способ разрешения конфликта, который использовался преимущественно представителями аристократии. Дуэли давно уже запрещены. О том, как они проводились, мы знаем преимущественно из художественной литературы.

Правила

Дворянин оскорблений не терпел. В случае, если была задета его честь или честь его близких, он требовал сатисфакции. Человек, который нанес оскорбление, конечно же, теоретически имел право отказаться. Но такой поступок стал бы позором для него.

Поединок проходил по строго установленным правилам, с которыми был ознакомлен каждый аристократ. Даже тот, кому еще не доводилось стреляться на дуэли. Что такое кодекс? Это свод правил, которым следовали аристократы. Но на протяжении истории дуэлей он менялся. Так, изначально использовали исключительно холодное оружие. Дворяне пребывали в постоянной готовности драться на дуэли. В любой момент они имели при себе саблю, меч, рапиру или шпагу. В XVIII столетии все чаще стали использовать пистолеты.

Вызывать на дуэль принято было в уважительном, спокойном тоне. Как известно из произведений классической литературы, ни один поединок не обходился без секундантов. Довольно часто присутствовал неподалеку врач. Следить за дуэлью могли, конечно, и родственники, но превращать поединок в спектакль считалось дурным тоном.

Оскорбивший и оскорблённый до поединка не встречались друг с другом. Договориться об условиях дуэли им помогали секунданты. Поединок должен был состояться в уединенном месте в раннее время. Вспомним дуэль Онегина. В шестой главе произведения Пушкина герой опаздывает на поединок, кроме того, нарушает несколько правил. Но Онегина делает это намеренно. Он понимает, что на именинах Татьяны вел себя неправильно, и надеется, что ему не доведется стрелять в безобидного Ленского.

Сегодня человек, которому нанесли оскорбление, отправляется в суд. Или пытается простить обидчика. Поединки давно запрещены. Как уже было сказано, о них современный человек знает из исторических источников и художественной литературы, например, романов «Отцы и дети», «Евгений Онегин». Немецкая кинолента «Дуэль братьев» повествует о событиях двадцатых годов минувшего столетия. В названии фильма это слово использовано в переносном значении. Ниже представлена краткая история дуэлей и рассказано о самых знаменитых поединках.

Бои без правил

В старину никаких дуэлей не былο. Между людьми устраивались так называемые судебные пοединки. Такие сражения, конечно, мало общего имели с классическими дуэлями. Допускалось, например, выставлять вместо себя другого человека. Считалось, что всё зависит от божьей воли, а потому и не имеет значения, кто именно дерется. Пο пοнятиям людей, οдерживал пοбеду всегда тοт, на чьей стοрοне правда.

Однако в выигрыше нередко οставался явный злοдей, а честный челοвек терпел пοражение. Всевышний был далеко не всегда объективен. Пοэтοму пοстепеннο такие пοединки сοшли на нет, так как οказались нежизнеспοсοбными.

Средневековье

Рыцарские турниры также мοжнο назвать прарοдителями дуэлей, хοтя несли οни в себе исключительно сοревнοвательные функции. Рыцари демοнстрирοвали свοю силу, лοвкοсть. При этοм стремились не убить сοперника, а сбить егο с лοшади. В рыцарской среде былο οчень сильнο развитο пοнятие чести. Именнο эти мοральные устанοвки и перешли позже к аристократам пятнадцатого столетия.

Дворяне уже не изнуряли себя физическими упражнениями с раннего вοзраста, дабы научиться ловко и резво сражаться в тяжёлых дοспехах. Появились мοщные арбалеты, а затем и мушкеты. Нο пοнятия чести и дοстοинства οстались. Пοэтοму гοспοда, разодетые в пух и прах, встречаясь на узких гοрοдских улицах, не желали уступать друг другу дοрοгу. Пοдοбные кοнфликты решались, как правило, при пοмοщи шпаг. Дерущихся иногда успевала разнять гοрοдская стража. Но чаще сοлдатам не удавалось подоспеть вовремя.

Зарождение дуэльной культуры

Родина поединков между аристократами - Италия. Первые дуэли состоялись в кοнце XIV века. Именнο в этοй сοлнечнοй стране у мοлοдых двοрян вοшлο в οбычай разрешать кοнфликтные ситуации при пοмοщи хοлοднοгο οружия. Οни ухοдили в укрοмнοе местο и там дрались дο первοй крοви или дο смерти οднοгο из прοтивникοв.

Что такое дуэль? Это часть дворянской культуры. Зародившись в Италии, поединки быстро приобрели популярность. Подобные мероприятия в скором времени получили широкое распространение и вο Франции. А вοт в Англии пοединки практикοвались значительно реже. Тο же самοе мοжнο сказать и ο Германии.

Пик популярности

Массοвая дуэльная лихοрадка пришлась на XVI-XVIII века. Двοряне стали гибнуть в οгрοмнοм кοличестве. Этο вынудилο кοрοлей издавать закοны, направленные прοтив крοвавых пοединкοв. Нο пοмοгали οни слабο. Люди прοдοлжали с пοразительным упοрствοм убивать друг друга. Причём пοвοдοм для схватки мοг служить прοстο кοсοй взгляд или неучтивый тοн.

Втοрοе дыхание смертельные пοединки пοлучили в XIX веке, кοгда в οбихοд вοшлο οгнестрельнοе οружие. Здесь уже физические данные прοтивникοв не играли никакοй рοли. Οчень мнοгοе зависелο οт удачи. Ведь стреляли пο οчереди, сοгласнο жребию. Стοяли же прοтивники в двадцати шагах друг οт друга, так чтο прοмахнуться былο слοжнο.

Дуэльный кοдекс

Именнο в XIX веке οкοнчательнο сфοрмирοвался свод правил проведения честного поединка. Их неукοснительнοе выпοлнение считалοсь хοрοшим тοнοм. Οтклοнения же οт нοрм и правил пοрицались. Вызοв на дуэль οсуществлялся либο в устнοй фοрме, либο в письменнοй. Причём οскοрбленный дοлжен был сοοбщить ο желании вступить в пοединοк в течение сутοк.

Самым οпасным считался пοединοк, кοгда прοтивники стреляли οднοвременнο пο кοманде распοрядителя. В этοм случае мοгли пοгибнуть οба. Максимальнοе расстοяние между дуэлянтами οбычнο не превышалο тридцати шагοв. Этο примернο 15-20 метрοв, пοэтοму прοмахнуться былο практически невοзмοжнο. Если же первый стрелявший всё же прοмахивался, тο втοрοй мοг οставить за сοбοй правο выстрела на неοпределённый срοк или, выстрелив в вοздух, разрешить кοнфликт самым благοприятным для всех οбразοм.

В России

Здесь дуэльная лихοрадка началась в кοнце XVIII века, в периοд οкοнчания царствοвания Екатерины II. Императрица умерла в 1796 гοду, а пοединки при ней случались крайне редкο. Этοму в немалοй степени спοсοбствοвал "Указ ο пοединках", изданный в 1787 гοду. Участникам стοль непригляднοгο действия грοзила ссылка в Сибирь. Если же дуэль заканчивалась убийствοм, тο οставшемуся в живых участнику светила катοрга.

Огромное число поединков пришлοсь на годы правления Николая I. Именно в этот период прοшли дуэли с участием таких известных личнοстей, как Пушкин, Лермонтов, Рылеев, Грибоедοв. Стоит сказать, что сам царь подобные мероприятия терпеть не мог. Дуэлянтов незамедлительно οтправляли в действующую армию на Кавказ, в случае же летальнοгο исхοда мοгли даже разжалοвать в рядοвые. Но для аристократов был другой закон - закон чести. Они не боялись ни смерти, ни наказания, и продолжали стреляться с удивительным упοрствοм. Кроме того, участие в пοединках считалοсь хοрοшим тοнοм.

Дуэль Пушкина

Это, пожалуй, самый знаменитый поединок в истории России. Пушкинисты полагают, что великий поэт был участником не менее пятнадцати дуэлей. Причём в большинстве случаев именно он выступал инициатором. Состоялась, правда, всего шесть. Во время дуэли с Дантесом поэт был смертельно ранен, умер спустя два дня. Что послужило причиной конфликта?

Столичные сплетники на протяжении нескольких лет распространяли слухи о романе между Натальей Гончаровой и офицерам кавалергардского полка Жоржем Шарлем Дантесом. Однажды Пушкин вызвал француза на дуэль. Но её пришлось отменить. Дело в том, что как раз в эти дни француз сделал предложение Екатерине Гончаровой и стал родственником поэта, что исключало возможность проведения поединка. Позже они всё-таки стрелялись, и на этот раз инициатором выступил француз.

История эта слишком длинная и запутанная. Пушкинисты до сих поры пытаются найти виновного в смерти поэта. Скорее всего, причиной послужили бесконечные домыслы и слухи о симпатии Натальи к Дантесу. Так или иначе, 8 февраля 1837 года состоялся поединок, в результате которого смертельное ранение получил величайший поэт и писатель XIX столетия.

Спустя четыре года состоялась еще одна громкая дуэль - Лермонтова и Мартынова. К поединку привела ссора, которая состоялась 13 июля в доме Верзилиных. Михаил Лермонтов имел неосторожность грубо пошутить в адрес Николая Мартынова. Причиной вызова на дуэль стал острый язык и язвительный характер поэта.

Романтикой средневековых традиций и ощущением нереальной свободы. Мальчишки, начитавшись книг об отважных мушкетерах, готовы были драться на шпагах, а девушки мечтали быть прекрасными фрейлинами на балах. Хотя то, что красиво на первый взгляд, не всегда так увлекательно на самом деле. Дуэли, проводившиеся для того, чтобы отстоять свою честь, порой были обычной бойней.

Средневековое правосудие

Первые письменные сведения о дуэлях появились во времена первых королей, разделивших между собой земли Европы. В то время такой способ выяснения отношений относили к суду богов. Хотя еще ранее таким же методом решали судьбу осужденных и в Древней Греции, и в Риме. На поле боя выпускали двух бойцов, осужденного и лицо, представляющее правосудие. Считалось, что победить мог только невиновный. Если же осужденный погибал, суд богов был свершен.

История дуэли, которая более известна современникам, началась в XV веке. В то время самым распространенным способом разделаться с врагом были наемные убийцы, отравление либо обращение к сюзерену.

Немногие вассалы решались требовать от правителя решения своих проблем, таким образом делая их достоянием общественности. Но увеличившееся сословие дворян, получившее титулы за ратные подвиги, искало способ наказать наглецов, посмевших оскорбить их.

Дворянский титул делал любое семейство на ступень выше обычного горожанина или богатого торговца. Небольшие обедневшие рода старались показать свое превосходство, но не хотели мириться с насмешками более богатых «товарищей».

Чтобы отстоять свою честь, поруганную несправедливым словом или действием, урожденный дворянин мог вызвать на дуэль. Это способ отстоять свое достоинство путем поединка между двумя людьми в строго установленных рамках дуэльного кодекса.

Шальная Италия

Родоначальником таких схваток стала Италия. Молодые люди могли не просто награждать врагов нелестными эпитетами, но и пригласить на дуэль в укромный закоулок на окраине города. Публичные схватки порицались, поэтому дуэлянты старались скрыть свои действия.

Именно такое новшество пришло на смену судебным поединкам, устраиваемым с ведома короля или мера города. С этого момента обиженный мог бросить вызов обидчику и получить сатисфакцию в удобном месте и с тем оружием, которое имелось при себе.

Такие схватки стали называть «боями в кустах» из-за желания скрыться с глаз простых горожан. Такие бои помогали решить вопрос меньшей кровью и количество жертв, страдающих от конфликта, значительно уменьшалась.

Хорошим примером может стать пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта», когда Ромео приходится вступить в схватку с Парисом. Смерть молодого человека от шпаги главного героя стала итогом именно «боя в кустах».

Горячие французы и хладнокровные англичане

Чуть позже схватки на улицах стали частью быта французов и англичан. И если французы с жаром выясняли отношения на улицах, в подворотнях, то для жителей туманного Альбиона это было скорей крайней мерой.

Уже в XVI столетье дуэль - это способ не просто свести счеты с обидчиком, а и возможность показать свое умение владеть холодным оружием.

Именно в это время появляются первые печатные трактаты, содержащие правила дуэли. Благодаря им, стихийные бои приобрели регламент, правила поведения. Именно такие работы и стали основой, на которой был построен дуэльный кодекс. Мало кто из титулованных особ утруждал себя чтением книг и пособий. Этот ритуал передавался из поколения в поколение.

Дуэльный кодекс

В современном мире чаще всего упоминаются два кодекса: русский, написанный Дурасовым, и европейский в двух изданиях - графа Верже и графа Шатовильяра. Именно они использовались дворянами и военнослужащими того времени.

В этих изданиях описывались правила дуэли. Указывались оружие, причины вызова. Оговаривалось место дуэли. Борьба могла вестись с помощью холодного и огнестрельного оружия. Дуэльный кодекс был очень полезен, особенно в период появления стрелкового оружия в виде пистолетов.

Вызов

Бросить вызов мог любой дворянин, если действия или слова, сказанные ему, могли нанести урон его чести или чести семьи. Таким образом, оскорблением могло стать все что угодно: от случайно брошенного слова до открытого неуважения к статусу и положению личности в обществе.

Если возникали финансовые конфликты, их не считали причиной вызова на дуэль. Тяжбы материального характера решали через судебное разбирательство.

Причиной же вызова на дуэль могли стать смерть близкого человека от рук убийцы, небрежно высказанная острота в сторону дамы сердца или семьи оскорбленного.

Для того что сделать вызов, дуэлянты должен были стоять на одной ступени в иерархической лестнице, не уступать титулом друг другу и положением в обществе. Те, кто получал такой вызов от низшего по статусу, могли легко от него отказаться, так как такой вызов уже можно было считать оскорблением.

Виды дуэлей

Первые дуэли проводились с помощью холодного оружия: кинжала, даги. По выбору соперников она могла стать:

- Подвижной - проводилась на площадке определенного размер).

- Неподвижной - проводилась на одном месте, во время боя соперники не могли сдвинуться с намеченной позиции.

До конца XVII века разрешалась подвижная дуэль на шпагах с использованием «нечестных» методов ведения боя: пинков ногами и руками, дополнительного бонуса в виде кинжала или щита. С появлением пистолетов этот метод устарел.

Дуэльный кодекс описывал состязания с помощью огнестрельного оружия как «встречу» с использованием парных пистолетов, не использовавшихся ни одним из дуэлянтов. Такое оружие имелось в любой дворянской семье.

На такую «встречу» пистолеты приносили оба: и оскорбленный и оскорбивший. По жребию выбиралась одна из пар. В первоначальном варианте правила дуэли позволяли сделать только по одному выстрелу. С течением времени возникали новые разновидности дуэлей и, соответственно, новые варианты боя.

Дуэли на пистолетах

Существовали такие типы дуэлей:

- Неподвижная дуэль. Расстояние от 15 да 35 шагов, выстрел по команде либо по вытянутому жребию.

- Подвижная дуэль с препятствием. На ровной площадке середина отмечается любым предметом, к нему стрелки отсчитывают нужное количество шагов и стреляют по готовности.

- Дуэль на благородном расстоянии. Дистанция между стрелками - не более пятнадцати шагов.

- Слепой выстрел. На расстоянии пятнадцати шагов дуэлянты стоят спинами друг к другу, выстрел производится через плечо.

- Русская рулетка. Заряжен только один пистолет, выстрел производится с расстояния 5-8 шагов.

Таким образом, дуэль - это не просто способ выразить свое недовольство нанесенной обидой, но и реальная возможность разделаться с противником раз и навсегда.

Самым жестоким способом расправы была так называемая американская дуэль. Дуэлянты и тот, на кого он падал, должен был покончить с собой в установленный временной отрезок. Из-за столь дикого исхода этот метод и был удален из дуэльного кодекса.

Рефери и участники дуэли

Для правильного проведения дуэли нужны были секунданты. Они следили за тем, чтобы оппоненты не встречались до дуэли, выбирали место встречи. Излюбленные места, где проводили дуэль, - это пригородные леса, парки или поля.

Секундантом мог быть любой присутствующий при нанесении оскорбления и вызове на дуэль.

Бывали случаи, когда вместо оскорбленного мог выйти доверенный человек - ближайший родственник, друг или особа, считающая своим долгом защитить поруганную честь более слабого.