Поражение России в Крымской войне было неизбежным. Почему?

« Это война кретинов с негодяями», — сказал о Крымской войне Ф.И. Тютчев.

Слишком резко? Возможно. Но если учесть тот факт, что ради амбиций одних погибали другие, то высказывание Тютчева будет точным.

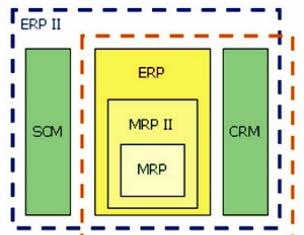

Крымская война (1853-1856) также иногда называется Восточной войной - это война между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Боевые действия разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Чёрном, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Но наибольшего напряжения бои достигли в Крыму, поэтому война и получила название Крымской .

И. Айвазовский "Смотр Черноморского флота в 1849 году"

Причины войны

У каждой стороны, принявшей участие в войне, были свои претензии и причины для военного конфликта.

Российская империя : стремилась к пересмотру режима черноморских проливов; усилению влияния на Балканском полуострове.

На картине И. Айвазовского изображены участники предстоящей войны:

Николай I напряженно вглядывается в строй кораблей. За ним наблюдают командующий флотом коренастый адмирал М.П. Лазарев и его воспитанники Корнилов (начальник штаба флота, за правым плечом Лазарева), Нахимов (за левым плечом) и Истомин (крайний справа).

Османская империя : желала подавления национально-освободительного движения на Балканах; возвращения Крыма и черноморского побережья Кавказа.

Англия, Франция: надеялись подорвать международный авторитет России, ослабить ее позиции на Ближнем Востоке; отторгнуть от России территории Польши, Крыма, Кавказа, Финляндии; укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, используя ее как рынок сбыта.

К середине XIX века Османская империя находилась в состоянии упадка, кроме того, продолжалась борьба православных народов за освобождение от османского ига.

Эти факторы привели к появлению у русского императора Николая I в начале 1850-х годов мыслей по отделению балканских владений Османской империи, населённых православными народами, чему противились Великобритания и Австрия. Великобритания, кроме того, стремилась к вытеснению России с черноморского побережья Кавказа и из Закавказья. Император Франции Наполеон III, хотя и не разделял планов англичан по ослаблению России, считая их чрезмерными, поддержал войну с Россией как реванш за 1812 год и как средство укрепления личной власти.

У России с Францией произошел дипломатический конфликт по вопросу контроля над церковью Рождества Христова в Вифлееме, Россия, с целью оказать давление на Турцию, оккупировала Молдавию и Валахию, находившихся под протекторатом России по условиям Адрианопольского мирного договора. Отказ русского императора Николая I вывести войска привел к объявлению 4 (16) октября 1853 года Турцией, а за ней Великобританией и Францией, войны России.

Ход военных действий

Первый этап войны (ноябрь 1853 – апрель 1854) – это русско-турецкие военные действия.

Николай I занял непримиримую позицию, надеясь на мощь армии и поддержку некоторых европейских государств (Англии, Австрии и др.). Но он просчитался. Русская армия насчитывала более 1 млн. человек. Однако, как выяснилось в ходе войны, она была несовершенной, прежде всего, в техническом отношении. Ее вооружение (гладкоствольные ружья) уступало нарезному оружию западноевропейских армий.

Устарела и артиллерия. Флот России был по преимуществу парусным, тогда как в военно-морских силах Европы преобладали суда с паровыми двигателями. Отсутствовали налаженные коммуникации. Это не позволило обеспечить место военных действий достаточным количеством боеприпасов и продовольствия, людским пополнением. Русская армия могла успешно бороться с подобной по состоянию турецкой, но противостоять объединенным силам Европы не имела возможности.

Русско-турецкая война велась с переменным успехом с ноября 1853 по апрель 1854 г. Основное событие первого этапа — Синопское сражение (ноябрь 1853 г.). Адмирал П.С. Нахимов разгромил турецкий флот в Синопской бухте и подавил береговые батареи.

В результате Синопского сражения русским Черноморским флотом под командованием адмирала Нахимова была разгромлена турецкая эскадра. Турецкий флот был разгромлен в течение нескольких часов.

В ходе четырёхчасового боя в Синопской бухте (военно-морская база Турции) противник потерял полтора десятка кораблей и свыше 3 тыс. человек убитыми, все береговые укрепления были разрушены. Только 20-пушечный быстроходный пароход «Таиф» с английским советником на борту смог вырваться из бухты. Командующий турецким флотом был взят в плен. Потери эскадры Нахимова составили 37 человек убитыми и 216 ранеными. Некоторые корабли вышли из боя с сильными повреждениями, но пи один не был потоплен. Синопский бой золотыми буквами вписан в историю российского флота.

И. Айвазовский "Синопский бой"

Это активизировало Англию и Францию. Они объявили войну России. Англо-французская эскадра появилась в Балтийском море, атаковала Кронштадт и Свеаборг. Английские корабли вошли в Белое море и подвергли бомбардировке Соловецкий монастырь. Военная демонстрация была проведена и на Камчатке.

Второй этап войны (апрель 1854 – февраль 1856) – англо-французская интервенция в Крым, появление военных кораблей Западных держав на Балтийском и Белом морях и на Камчатке.

Главной целью объединенного англо-французского командования был захват Крыма и Севастополя — военно-морской базы России. 2 сентября 1854 г. союзники начали высадку экспедиционного корпуса в районе Евпатории. Сражение на р. Альма в сентябре 1854 г. русские войска проиграли. По приказу командующего А.С. Меншикова они прошли через Севастополь и отошли к Бахчисараю. Одновременно гарнизон Севастополя, подкрепленный матросами черноморского флота, вел активную подготовку к обороне. Ее возглавили В.А. Корнилов и П.С. Нахимов.

После сражения на р. Альма противник осадил Севастополь. Севастополь был первоклассной военно-морской базой, неприступной с моря. Перед входом на рейд – на полуостровах и мысах – стояли мощные форты. Русский флот не мог противостоять неприятельскому, поэтому часть кораблей затопили перед входом в Севастопольскую бухту, что ещё больше укрепило город с моря. Более 20 тыс. моряков сошли на берег и встали в строй вместе с солдатами. Сюда же перевезли и 2 тыс. корабельных пушек. Вокруг города были сооружены восемь бастионов и множество других укреплений. В ход шли земля, доски, домашняя утварь – всё, что могло задержать пули.

Но для работ не хватало обыкновенных лопат и кирок. В армии процветало воровство. В годы войны это обернулось катастрофой. В связи с этим вспоминается известный эпизод. Николай I, возмущенный обнаружившимися едва ли не повсюду всевозможными злоупотреблениями и хищениями, в беседе с наследником престола (будущим императором Александром II) поделился сделанным им и потрясшим его открытием: «Кажется, во всей России не воруют только два человека — ты да я».

Оборона Севастополя

Оборона под руководством адмиралов Корнилова В.А. , Нахимова П.С. и Истомина В.И. продолжалась 349 дней силами 30-тысячного гарнизона и флотскими экипажами. За этот период город был подвергнут пяти массированным бомбардировкам, в результате чего была практически уничтожена часть города – Корабельная сторона.

5 октября 1854 г. началась первая бомбардировка города. В ней приняли участие армия и военно-морской флот. С суши по городу вели огонь 120 орудий, со стороны моря - 1340 орудий кораблей. В ходе обстрела по городу было выпущено свыше 50 тыс. снарядов. Этот огненный смерч должен был разрушить укрепления и подавить волю их защитников к сопротивлению. Однако русские ответили точным огнем 268 орудий. Артиллерийская дуэль продолжалась пять часов. Несмотря на огромное превосходство в артиллерии, союзный флот получил сильные повреждения (8 судов были отправлены в ремонт) и был вынужден отступить. После этого союзники отказались от использования флота в бомбардировках города. Фортификационные сооружения города серьезно не пострадали. Решительный и умелый отпор русских стал полной неожиданностью для союзного командования, которое рассчитывало взять город малой кровью. Защитники города могли праздновать очень важную не только военную, но и моральную победу. Их радость омрачала гибель во время обстрела вице-адмирала Корнилова. Оборону города возглавил Нахимов, который за отличие в обороне Севастополя был произведен 27 марта 1855 г. в адмиралы.Ф. Рубо. Панорама обороны Севастополя (фрагмент)

А. Рубо. Панорама обороны Севастополя (фрагмент)

В июле 1855 г. был смертельно ранен адмирал Нахимов. Попытки же русской армии под командованием князя Меншикова А.С. оттянуть на себя силы осаждающих окончились неудачей (сражение под Инкерманом, Евпаторией и Черной Речкой ). Действия полевой армии в Крыму мало помогли героическим защитникам Севастополя. Вокруг города постепенно сжималось кольцо противника. Русские войска вынуждены были оставить город. Наступление противника на этом закончилось. Последующие военные действия в Крыму, а также в других районах страны для союзников решающего значения не имели. Несколько лучше обстояли дела на Кавказе, где русские войска не только остановили турецкое наступление, но и заняли крепость Карс . В ходе Крымской войны были подорваны силы обеих сторон. Но беззаветное мужество севастопольцев не могло компенсировать недостатки в вооружении и обеспечении.

27 августа 1855 г. французские войска штурмом овладели южной частью города и захватили господствующую над городом высоту – Малахов курган.

Потеря Малахова кургана решила участь Севастополя. В этот день защитники города потеряли около 13 тыс. чел., или более четверти всего гарнизона. Вечером 27 августа 1855 г. по приказу генерала М.Д. Горчакова севастопольцы покинули южную часть города и перешли по мосту в северную. Бои за Севастополь завершились. Союзники не добились его капитуляции. Российские вооруженные силы в Крыму сохранились и были готовы к дальнейшим боям. Они насчитывали 115 тыс. чел. против 150 тыс. чел. англо-франко-сардинцев. Оборона Севастополя стала кульминацией Крымской войны.

Ф. Рубо. Панорама обороны Севастополя (фрагмент "Бой за батарею Жерве")

Военные действия на Кавказе

На Кавказском театре военные действия развивались более успешно для России. Турция вторглась в Закавказье, но потерпела крупное поражение, после чего русские войска стали действовать на ее территории. В ноябре 1855 г. пала турецкая крепость Каре.

Крайнее истощение сил союзников в Крыму и русские успехи на Кавказе привели к прекращению военных действий. Начались переговоры сторон.

Парижский мир

В конце марта 1856 г. был подписан Парижский мирный трактат. Россия не понесла значительных территориальных потерь. У нее была отторгнута лишь южная часть Бессарабии. Однако она потеряла право покровительства Дунайским княжествам и Сербии. Самым тяжелым и унизительным было условие о так называемой «нейтрализации» Черного моря. России запретили иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы и крепости. Это наносило существенный удар по безопасности южных границ. Роль России на Балканах и Ближнем Востоке была сведена на нет: Сербия, Молдавия и Валахия переходили под верховную власть султана Османской империи.

Поражение в Крымской войне оказало значительное влияние на расстановку международных сил и на внутреннее положение России. Война, с одной стороны, обнажила ее слабость, но с другой — продемонстрировала героизм и непоколебимый дух русского народа. Поражение подвело печальный итог николаевскому правлению, всколыхнуло всю российскую общественность и заставило правительство вплотную заняться реформированием государства.

Герои Крымской войны

Корнилов Владимир Алексеевич

К. Брюллов "Портрет Корнилова на борту брига "Фемистокл"

Корнилов Владимир Алексеевич (1806 - 17 октября 1854, Севастополь), российский вице-адмирал. С 1849 начальник штаба, с 1851 г. фактически командующий Черноморским флотом. В Крымскую войну один из руководителей героической обороны Севастополя. Смертельно ранен на Малаховом кургане.

Он родился 1 февраля 1806 г. в родовом имении Ивановском Тверской губернии. Отец его был морским офицером. Идя по стопам отца, Корнилов-младший в 1821 г. поступил в Морской кадетский корпус, через два года закончил его, став мичманом. Богато одаренный от природы, горячий и увлекающийся молодой человек тяготился береговой строевой службой в Гвардейском морском экипаже. Он не выдержал рутины плац-парадов и муштры конца царствования Александра I и был отчислен из флота «за недостаток бодрости для фронта». В 1827 г. по ходатайству отца ему разрешили вернуться во флот. Корнилов был назначен на только что построенный и пришедший из Архангельска корабль М.Лазарева «Азов», и с этого времени началась его настоящая морская служба.

Корнилов стал участником знаменитого Наваринского сражения против турецко-египетского флота. В этом сражении (8 октября 1827 г.) экипаж «Азова», несшего флагманский флаг, проявил высшую доблесть и первым из кораблей русского флота заслужил кормовой Георгиевский флаг. Рядом с Корниловым сражались лейтенант Нахимов и гардемарин Истомин.

20 октября 1853 г. Россия объявила о состоянии войны с Турцией. В тот же день адмирал Меншиков, назначенный главнокомандующим морскими и сухопутными силами в Крыму, послал Корнилова с отрядом кораблей на разведку противника с разрешением «брать и разрушать турецкие военные суда, где бы они ни встретились». Дойдя до Босфорского пролива и не обнаружив противника, Корнилов направил два корабля для усиления эскадры Нахимова, курсирующей вдоль Анатолийского побережья, остальные отправил в Севастополь, сам же перешел на пароходофрегат «Владимир» и задержался у Босфора. На следующий день, 5 ноября, «Владимир» обнаружил вооруженный турецкий корабль «Перваз-Бахри» и вступил с ним в бой. Это был первый в истории военно-морского искусства бой паровых кораблей, и экипаж «Владимира» во главе с капитан-лейтенантом Г.Бутаковым одержал в нем убедительную победу. Турецкий корабль был захвачен в плен и на буксире приведен в Севастополь, где после ремонта вошел в состав Черноморского флота под названием «Корнилов».

На совете флагманов и командиров, решавшем судьбу Черноморского флота, Корнилов выступил за выход кораблей в море, чтобы в последний раз сразиться с неприятелем. Однако большинством голосов членов совета было принято решение затопить флот, исключая пароходофрегаты, в Севастопольской бухте и тем самым перекрыть прорыв противника к городу с моря. II сентября 1854 г. затопление парусного флота началось. Все орудия и личный состав утраченных кораблей начальник обороны города направлял на бастионы.

В преддверии осады Севастополя Корнилов сказал: «Пусть прежде поведают войскам слово Божье, а потом я передам им слово царское». И вокруг города был совершен крестный ход с хоругвями, иконами, песнопениями и молебнами. Лишь после этого прозвучал знаменитый корниловский призыв: «Позади нас море, впереди неприятель, помни: не верь отступлению!»

13 сентября город был объявлен на осадном положении, и Корнилов привлек к строительству укреплений население Севастополя. Были увеличены гарнизоны южной и северной сторон, откуда ожидались главные атаки неприятеля. 5 октября противник предпринял первую массированную бомбардировку города с суши и моря. В этот день при объезде оборонительных порядков В.А. Корнилов был смертельно ранен в голову на Малаховом кургане. «Отстаивайте же Севастополь», — были его последние слова. Николай I в своем письме на имя вдовы Корнилова указывал: «Россия не забудет этих слов, и детям вашим переходит имя, почтенное в истории русского флота».

После гибели Корнилова в его шкатулке нашли завещание, адресованное жене и детям. «Детям завещаю, — писал отец, — мальчикам — избрав один раз службу государю, не менять ее, а приложить все усилия сделать ее полезною обществу… Дочкам следовать во всем матери». Владимир Алексеевич был похоронен в склепе Морского собора святого Владимира рядом со своим учителем — адмиралом Лазаревым. Вскоре место подле них займут Нахимов и Истомин.

Павел Степанович Нахимов

Павел Степанович Нахимов родился 23 июня 1802 г. в имении Городок Смоленской губернии в семье дворянина, отставного майора Степана Михайловича Нахимова. Из одиннадцати детей пятеро были мальчиками, и все они стали военными моряками; при этом младший брат Павла, Сергей, закончил службу вице-адмиралом, директором Морского кадетского корпуса, в котором все пять братьев в юности обучались. Но Павел всех превзошел своей военно-морской славой.

Он окончил Морской корпус, в числе лучших гардемаринов на бриге «Феникс» участвовал в морском походе к берегам Швеции и Дании. По окончании корпуса в чине мичмана был назначен во 2-й флотский экипаж Петербургского порта.

Неустанно занимаясь обучением экипажа «Наварина» и шлифуя свое боевое мастерство, Нахимов умело руководил кораблем в период действий эскадры Лазарева по блокаде Дарданелл в русско-турецкой войне 1828 — 1829 гг. За отличную службу он был награжден орденом святой Анны 2-й степени. Когда в мае 1830 г. эскадра вернулась в Кронштадт, контр-адмирал Лазарев в аттестации командира «Наварина» записал: «Отличный и совершенно знающий свое дело морской капитан».

В 1832 г. Павла Степановича назначили командиром построенного на Охтенской верфи фрегата «Паллада», на котором в составе эскадры вице-адмирала Ф. Беллинсгаузена он плавал на Балтике. В 1834 г. по ходатайству Лазарева, тогда уже главного командира Черноморского флота, Нахимова перевели в Севастополь. Он был назначен командиром линейного корабля «Силистрия», и одиннадцать лет его дальнейшей службы прошли на этом линкоре. Отдавая все силы работе с экипажем, внушая подчиненным любовь к морскому делу, Павел Степанович сделал «Силистрию» образцовым кораблем, а свое имя популярным на Черноморском флоте. На первое место он ставил флотскую выучку экипажа, был строг и требователен к подчиненным, но имел доброе сердце, открытое для сочувствия и проявлений морского братства. Лазарев часто держал на «Силистрии» свой флаг, ставя линкор в пример всему флоту.

Военные дарования и флотоводческое искусство Нахимова наиболее ярко проявились в период Крымской войны 1853 — 1856 гг. Еще в преддверии столкновения России с англо-франко-турецкой коалицией первая эскадра Черноморского флота под его командованием бдительно вела крейсерство между Севастополем и Босфором. В октябре 1853 г. Россия объявила войну Турции, и командир эскадры подчеркнул в своем приказе: «В случае встречи с неприятелем, превосходящим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело. В начале ноября Нахимов узнал, что турецкая эскадра под командованием Осман-паши, направившись к берегам Кавказа, вышла из Босфора и по случаю шторма зашла в Синопскую бухту. В распоряжении командира русской эскадры было 8 кораблей и 720 орудий, у Осман-паши — 16 кораблей с 510 орудиями под защитой береговых батарей. Не став дожидаться пароходофрегатов, которые вице-адмирал Корнилов вел в подкрепление русской эскадре, Нахимов решил атаковать противника, полагаясь, прежде всего, на боевые и моральные качества русских моряков.

За победу при Синопе Николай I удостоил вице-адмирала Нахимова ордена святого Георгия 2-й степени, написав в именном рескрипте: «Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новою победою, которая навсегда останется памятной в морской истории». Оценивая Синопское сражение, вице-адмирал Корнилов писал: «Битва славная, выше Чесмы и Наварина… Ура, Нахимов! Лазарев радуется своему ученику!»

Убедившись, что Турция не в состоянии вести успешную борьбу против России, Англия и Франция ввели свой флот в Черное море. Главнокомандующий А.С.Меншиков не решился воспрепятствовать этому, и дальнейший ход событий привел к эпопее Севастопольской обороны 1854 — 1855 гг. В сентябре 1854 г. Нахимову пришлось согласиться с решением совета флагманов и командиров о затоплении черноморской эскадры в Севастопольской бухте, с тем чтобы затруднить в нее вход англо-франко-турецкого флота. Перейдя с моря на сушу, Нахимов добровольно вошел в подчинение к Корнилову, возглавившему оборону Севастополя. Старшинство в возрасте и превосходство в боевых заслугах не помешали Нахимову, признававшему ум и характер Корнилова, сохранить с ним добрые отношения, основанные на обоюдном горячем желании отстоять южную твердыню России.

Весной 1855 г. были героически отбиты второй и третий штурмы Севастополя. В марте Николай I пожаловал Нахимова за боевые отличия чином адмирала. В мае доблестного флотоводца наградили пожизненной арендой, но Павел Степанович досадовал: «На что мне она? Лучше бы мне бомб прислали».

С 6 июня противник в четвертый раз начал активные штурмовые действия путем массированных бомбардировок и атак. 28 июня, накануне дня святых Петра и Павла, Нахимов в очередной раз выехал на передовые бастионы, чтобы поддержать и воодушевить защитников города. На Малаховом кургане он посетил бастион, где погиб Корнилов, невзирая на предупреждения о сильном ружейном огне, решил подняться на банкет бруствера, и тут прицельная вражеская пуля поразила его в висок. Не приходя в сознание, Павел Степанович через два дня скончался.

Адмирал Нахимов был похоронен в Севастополе в соборе святого Владимира, рядом с могилами Лазарева, Корнилова и Истомина. При большом стечении народа его гроб несли адмиралы и генералы, по семнадцати в ряд стоял почетный караул от армейских батальонов и всех экипажей Черноморского флота, звучали дробь барабанов и торжественный молебен, прогремел пушечный салют. В гробу Павла Степановича осеняли два адмиральских флага и третий, бесценный — изодранный ядрами кормовой флаг линейного корабля «Императрица Мария», флагмана Синопской победы.

Николай Иванович Пирогов

Знаменитый врач, хирург, участник обороны Севастополя 1855 года. Вклад Н. И. Пирогова в медицину и науку неоценим. Он создал образцовые по точности анатомические атласы. Н.И. Пирогов первый выступил с идеей пластических операций, выдвинул идею костной пластики, применил наркоз в военно-полевой хирургии, впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях, высказал предположение о существовании болезнетворных микро-организмов, вызывающих нагноения ран. Уже в то время Н. И. Пирогов призывал отказаться от ранних ампутаций при огнестрельных ранениях конечностей с повреждениями костей. Сконструированная им маска для эфирного наркоза используется в медицине до сих пор. Пирогов был одним из создателей службы сестер милосердия. Все его открытия и достижения спасли жизни тысячам людей. Он никому не отказывал в помощи и посвятил всю свою жизнь безграничному служению людям.

Даша Александрова (Севастопольская)

Ей было шестнадцать с половиной, когда началась Крымская война. Она рано лишилась матери, а отец ее, моряк, защищал Севастополь. Даша ежедневно бегала в порт, пытаясь узнать что-то об отце. В том хаосе, который царил вокруг, это оказалось невозможным. Отчаявшись, Даша решила, что должна попробовать хоть чем-то помочь сражающимся - а вместе со всеми и своему отцу. Она обменяла свою корову — единственное, что у нее было ценного — на дряхлую лошадку и повозку, добыла уксуса и старых тряпок и в числе других женщин пристроилась в обоз. Другие женщины готовили и стирали для солдат. А Даша свою повозку превратила в перевязочный пункт.

Когда положение войска ухудшилось, многие женщины покинули обоз и Севастополь, ушли на север, в безопасные районы. Даша осталась. Она нашла старый заброшенный дом, вычистила его и превратила в госпиталь. Потом выпрягла свою лошадь из повозки, и целыми днями ходила с ней на передовую и обратно, вывозя по два раненых за каждую «прогулку».

В ноябре 1953 года, в сражении при Синопе, матрос Лаврентий Михайлов, ее отец, погиб. Даша об этом узнала много позже…

Слух о девушке, которая вывозит раненых с поля боя и оказывает им медицинскую помощь, разнесся по всему воюющему Крыму. И вскоре у Даши появились сподвижницы. Правда, эти девушки не рисковали ходить на передовую, как Даша, но полностью взяли на себя перевязку и уход за ранеными.

А потом Дашу нашел Пирогов, смутивший девушку изъявлениями своего искреннего восторга и преклонения перед ее подвигом.

Даша Михайлова и ее помощницы присоединились к «крестовоздвиженкам». Учились профессиональной обработке ран.

В Крым «для поднятия духа русского воинства» приехали младшие сыновья императора, Николай и Михаил. Они же и написали отцу о том, что в сражающемся Севастополе «ухаживает за ранеными и больными, оказывает примерное старание девица по имени Дарья». Николай I приказал ей пожаловать золотую медаль на Владимирской ленте с надписью «За усердие» и 500 рублей серебром. По статусу золотой медалью «За усердие» награждались те, кто уже имел три медали - серебряные. Так что можно считать, что Император очень высоко оценил подвиг Даши.

Точная дата смерти и место упокоения праха Дарьи Лаврентьевны Михайловой исследователями до сих пор не обнаружены.

Причины поражения России

- Экономическая отсталость России;

- Политическая изоляция России;

- Отсутствие парового флота у России;

- Плохое снабжение армии;

- Отсутствие железных дорог.

За три года убитыми, ранеными и пленными Россия потеряла 500 тыс. человек. Большой урон понесли и союзники: около 250 тыс. убитых, раненых и умерших от болезней. В результате войны Россия уступила свои позиции на Ближнем Востоке Франции и Англии. Ее престиж на международной арене был сильно подорван . 13 марта 1856 г. в Париже был подписан мирный договор, по условиям которого Черное море объявлялось нейтральным , русский флот сводился до минимума и крепостные сооружения уничтожались . Аналогичные требования были выставлены и Турции. Кроме этого, Россия лишалась устья Дуная и южной части Бессарабии , должна была вернуть крепость Карс, а также лишилась права покровительствовать Сербии, Молдавии и Валахии.

Николай 1.

Годы жизни: 1796-1855

Годы правления: 1825-1855

Внутренняя политика:

2. Поручение специальной комиссии под руководством М.М. Сперанского разработать новый Свод Законов Российской империи

3. К 1833 г. было отпечатано два издания: «Полное собрание законов Российской империи», начиная с Соборного уложения 1649 г. и до последнего указа Александра I, и «Свод действующих законов Российской империи

4. Кодификация законов, проведенная при Николае I, упорядочила российское законодательство, облегчила ведение юридической практики, но не принесла изменений в политическую и социальную структуру России.

5. Император Николай I по духу своему был самодержцем и ярым противником введения в стране конституции и либеральных реформ.

6. Военизация государственного аппарата под эгидой монарха - характерная черта политического режима Николая I.

7. Под цензурный гнет попали литература, искусство, просвещение, были приняты меры по ограничению периодической печати.

8. Российская империя при Николае I получила название «жандарма Европы» за охранение покоя в европейских странах от революционных выступлений.

9. Чтобы оградить дворянство от «засорения», «Комитет 6 декабря» предложил установить порядок, по которому дворянство приобреталось только по праву наследования.

10. В 1845 г. император издал «Указ о майоратах» (неделимости дворянских имений при наследовании).

11. Крепостное право при Николае I пользовалось поддержкой государства, и царь подписал манифест, в котором заявил, что изменений в положении крепостных крестьян не будет.

Внешняя политика:

1. Возврат к принципам Священного союза (борьба России против революционных движений в Европе).

2. Восточный вопрос (комплекс международных конфликтов конца XVIII - начала XX веков, связанных с контролем над святыми местами в Палестине, а также с борьбой христианских (преимущественно православных) народов Османской империи за обретение независимости и с соперничеством великих держав (России, Австрии, Великобритании, Франции, позже Италии и Германии) за раздел территорий слабеющей Османской империи.)

3. Россия при Николае I участвовала в Кавказской войне (1817-1864 гг.), русско-персидской войне (1826-1828 гг.), русско-турецкой войне (1828-1829 гг.), в результате которых Россия присоединила к себе восточную часть Армении, весь Кавказ, получила восточный берег Черного моря.

4. Крымская война (1853-1856 гг.)

Крымская война (1853-1856 гг.):

Основная причина:

1. Противоречия между Россией, Турцией и европейскими государствами из-за режима проливов.

2. Помощь со стороны России национально-освободительным движением балканских городов в борьбе против Османской империи.

3. Политика Англии и Франции, направленная на ослабление влияния России на Балканах и Ближнем Востоке.

Пусковым механизмом войны стала проблема пересмотра правового режима корабельного хода российского флота проливов Дарданеллы и Босфора, который был зафиксирован в 1840 года в Лондонской конвенции.

А поводом к началу военных действий послужил спор между католическим и православным духовенством о верности принадлежности святынь (Гроба Господня и Вифлеемского храма), которые находились в тот момент на территории Османской империи. В 1851 году Турция, подстрекаемая Францией передаёт ключи от святынь католикам. В 1853 году император Николай Первый выдвигает ультиматум, исключающий мирное разрешение вопроса. При этом, Россия оккупирует дунайские княжества, что и приводит к войне.

Итоги войны:

Восемнадцатого марта 1856 года был оформлен и подписан Парижский договор о мире между Сардинией, Пруссией, Австрией, Англией, Францией, Турцией и Россией. Последняя потеряла часть флота и некоторые базы, а Чёрное море было признано нейтральной территорией. Кроме того, Россия утратила власть на Балканах, что существенно подорвало её военное могущество.

Великие реформы Александра 2 и их последствия. Контрреформы Александра 3

Александр II Николаевич (Александр Николаевич Романов; 17 апреля 1818 Москва - 1 (13) марта 1881 Санкт-Петербург) - российский император 1855-1881 из династии Романовых. Удостоен особого эпитета в историографии - Освободитель.

Реформы Александра 2:

1. Крестьянская реформа. Отмена крепостного права (1861 год ) В результате реформы, крепостное право было упразднено, крестьяне получили независимость и могли выкупиться от своего помещика, получив при этом надел для ведения домашнего хозяйства. Для осуществления выкупа крестьянин мог взять ссуду в банке на 49 лет. Выкупившиеся крестьяне освобождались от административной и юридической зависимости от помещиков. Кроме того, свободные крестьяне получили ряд гражданских прав, могли вести торговлю и осуществлять сделки с недвижимостью.

2. Финансовые реформы (с 1863 года) велся строгий учет всех государственных средств, снизилась коррупция, деньги тратились на нужные и заранее обговоренные вещи, чиновники стали отвечать перед государством за каждый потраченный ими рубль.

3. Реформа образования (1863 год) стали открываться новые обычные школы и вузы. Ректора университетов получили больше прав и могли самостоятельно принимать решения.

4. Земская и городская реформы согласно новым законам, деревни и города теперь могли сформировать собственные органы самоуправления и заниматься решением хозяйственных вопросов, не ожидая приказа сверху. Это позволило развить экономику регионов,

5. Судебная реформа (1864 год) Суд перестал ориентироваться на сословный принцип, и все граждане страны теперь имели равные права перед законом. Появился также суд присяжных, а судебная система полностью отделилась от административной и сформировалась в самостоятельный институт.

6. Реформа государственного управления (1870 год)

7. Военная реформа (1874 год). Была введена всеобщая воинская повинность, армия получила новое вооружение, сменился принцип воспитания солдат. Также открылось множество учебных заведений для военных.

Последствия великих реформ Александра 2:

Политические и финансовые реформы Александра 2 названы великим благодаря тому, что они в относительно краткие сроки смогли полностью перестроить государственную систему на новый лад. Кризис в экономике был преодолен, государство получило новую армию, которая могла противостоять захватчикам, выросло число образованных граждан. В целом, реформы помогли стране встать на путь капитализации и индустриализации, а также провозгласили зачатки демократии.

Контрреформы Александра 3:

1. Земская контрреформа. С 1889 года в России вводятся земские начальники, которые осуществляли полицейский и административный контроль над крестьянами.

2. Городская контрреформа . С 1892 года число избирателей из-за увеличения имущественного ценза сокращается, а все постановления думы одобрялись губернским начальством. Также было ограничено количество заседаний думы. Городское управление, таким образом, осуществлялось правительством.

3. Судебная контрреформа . С 1887 года повысился образовательный и имущественный ценз для присяжных заседателей. Это смогло увеличить количество дворян в суде. Были ограничены гласность и публичность, а из судебного ведения были изъяты политические дела.

4. Контрреформы печати и образования . Был существенно ужесточён контроль над учебными заведениями. Университетским уставом от 1884 года упразднялась вся автономия университетов. Профессора и ректор назначались правительством, а плата за обучение была поднята в два раза. Кроме того, была сформирована специальная инспекция, которая осуществляла надзор за учащимися. В 1887 году принимается «циркуляр о кухаркиных детях», запрещающий принимать детей, которые не относятся к дворянскому сословию. При этом открыто было заявлено, что запрещается принимать в гимназии детей лавочников, прачек, лакеев, кучеров и пр. Ужесточается цензура. Ряд либеральных и все радикальные издания закрываются.

Культура в России в 19- начале 20 веках. Серебряный век русской литературы

Наука

1. Крупными достижениями снискали себе заслуженную известность ученые-естественники. П.Н. Лебедев получил известность своими работами в области светового давления.

2. Н.Е. Жуковский и его ученик С.А. Чаплыгин заложили основы аэродинамики.

3. Исследования К.Э. Циолковского предвосхитили современные достижения в освоении космоса.

4. Мировую известность приобрели исследования в области минералогии и геохимии В.И. Вернадского. Созданное им учение о ноосфере, сфере разума, возникающей на планете в процессе сознательной деятельности человечества, сыграло огромную роль в формировании современных представлений о взаимоотношениях человека и природы.

5. Значительным был вклад и в технический прогресс. А.С. Попов вошел в историю техники как изобретатель радио.

6. В 1910 году в воздух поднялся аэроплан отечественной конструкции, созданный Я.М. Гаккелем.

7. Выдающийся русский авиаконструктор И.И. Сикорский построил сверхмощные (для тех лет) самолеты "Илья Муромец", "Русский витязь".

8. Эмигрировавший впоследствии, в 1919 году, в США И.И. Сикорский сыграл там огромную роль в развитии американского вертолетостроения.

9. Создателем первого ранцевого парашюта стал Г.Е. Котельников.

Литература Конец XIX - начало XX столетий вошли в историю русской поэзии, литературы и искусства под названием "серебряного века"

1. Для духовной жизни России была характерна напряженная борьба различных направлений, течений, "всеобщая переоценка ценностей", противоречивость творчества многих писателей, поэтов, пора исканий и сомнений.

2. В литературе продолжает развиваться мощное направление критического реализма, представленное такими прославленными писателями, как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г. Короленко.

3. Рядом с ними появляются и новые талантливые имена: А.И. Куприн, И.А. Бунин, А.Н. Толстой, В.В. Вересаев, Н.Г. Гарин-Михайловский и др. Начал свою литературную деятельность А.М. Горький.

4. Истоки новых течений в русской литературе "серебряного века", получивших название модернизма, уходят корнями еще в 80-е годы.

5. В 90-е годы более или менее формируется такое литературное течение, как символизм, являющийся новой формой романтизма. К символистам конца XIX века относились Д.С. Мережковский, К.Д. Бальмонт, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, Ф.К. Сологуб.

6. Накануне первой мировой войны в русской поэзии зарождаются такие соперничающие между собой течения, как футуризм (В. Хлебников, И. Северянин, Б. Пастернак)

7. Акмеизм (Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Кузьмин)

8. Новокрестьянская поэзия (С. Есенин).

Театр. Музыка. Балет

1. Важнейшими центрами оперной культуры оставались Мариинской театр в Петербурге и Большой театр в Москве.

2. Большое значение приобрела и деятельность "частных сцен

3. К началу XX века все более широкое мировое признание завоевывает русская музыка

4. Поистине, всемирную известность завоевал русский балет.

Живопись. Скульптур

1. В конце 90-х годов XIX века в русской художественной среде складывается модернистское течение

2. Зарождается в русской живописи и абстракционистское направление

Архитектура

1. В 1890-1900 гг. в русской архитектуре появляются новые течения - модерн и неоклассицизм.

2. Впервые в строительство широко вошли железобетон, стекло, металл, керамика.

3. Внешняя декоративность зданий достигалась при использовании разноцветных материалов, рельефов и фантастических орнаментов на фасадах

Кинематограф

В те же годы делает свои первые шаги и русский кинематограф.

1. В 1908 году вышел первый отечественный игровой фильм "Стенька Разин", а всего до 1917 году их было выпущено около двух тысяч.

2. Одной из новых черт культурной жизни России рубежа веков становится меценатство. Меценаты активно помогали развитию образования и науки

Крымская война отвечала давней мечте Николая I завладеть проливами Босфор и Дарданеллы. Военный потенциал России был вполне реализуем в условиях войны с Османской империей, однако, войны против ведущих мировых держав Россия вести не могла. Поговорим кратко об итогах Крымской войны 1853-1856 годов.

Ход войны

Основная часть сражений проходила на полуострове Крым, где успех сопутствовал союзникам. Однако были и другие театры военных действий, где успех сопутствовал русской армии. Так, на Кавказе русскими войсками была взята крупная крепость Карс и была занята часть Анатолии. На Камчатке и Белом море силами гарнизонов и местных жителей были отбиты английские десанты.

При обороне Соловецкого монастыря монахи вели стрельбу по флоту союзников из орудий, изготовленных еще при Иване Грозном.

Завершением этого исторического события стало заключение Парижского мира, итоги которого отразим в таблице. Датой подписания стало 18 марта 1856 года.

Союзникам не удалось добиться всех своих целей в войне, но они остановили усиление российского влияния на Балканах. Были и другие итоги Крымской войны 1853-1856 годов.

Война разрушила финансовую систему Российской империи. Так, если Англия потратила на войну 78 млн. фунтов, то затраты России составляли 800 млн. рублей. Это заставило Николая I подписать указ о печатании необеспеченных кредитных билетов.

ТОП-5 статей которые читают вместе с этой

Рис. 1. Портрет Николая I.

Также Александр II пересмотрел политику в отношении железнодорожного строительства.

Рис. 2. Портрет Александра II.

Последствия войны

Власть стала поощрять создание железнодорожной сети на территории страны, чего не было до Крымской войны. Опыт боевых действий не остался незамеченным. Он использовался во время военных реформ 1860-1870-ых годов, где была заменена 25-летняя воинская повинность. Но главной причиной для России стал толчок для проведения Великих реформ и, в том числе, отмены крепостного права.

Для Британии неудачная военная кампания привела к уходу в отставку правительства Абердина. Война стала лакмусовой бумажкой, показавшей продажность английского офицерства.

В Османской империи главным итогом стало банкротство государственной казны в 1858 году, а так же выход в свет трактата о свободе религии и равенстве подданных всех национальностей.

Для мира война дала толчок развитию вооруженных сил. Итогом войны стало попытка применения телеграфа в военных целях, было положено начало военной медицины Пироговым и привлечение сестер милосердия в уходе за ранеными, изобретены заградительные мины.

После Синопского сражения задокументировано проявление «информационной войны».

Рис. 3. Синопское сражение.

Англичане писали в газетах, что русские добивали плававших в море раненых турок, чего не было. После попадания флота союзников в шторм, которого можно было избежать, император Франции Наполеон III отдал указ следить за погодой и ежедневно составлять отчетность, что послужило началом составления прогнозов погоды.

Что мы узнали?

Крымская война, как и любое крупное военное столкновение мировых держав, внесла множество изменений как в военную, так и в социально-политическую жизнь всех стран-участников конфликта.

Тест по теме

Оценка доклада

Средняя оценка: 4.6 . Всего получено оценок: 108.

Причиной Крымской войны стали столкновения интересов России, Англии, Франции и Австрии на Ближнем Востоке и Балканах. Ведущие европейские страны стремились к разделу турецких владений, чтобы расширить сферы влияния и рынки сбыта. Турция стремилась взять реванш за предыдущие поражения в войнах с Россией.

Одной из основных причин возникновения военного противостояния стала проблема пересмотра правового режима прохождения российским флотом средиземноморских проливов Босфор и Дарданеллы, зафиксированного в Лондонской конвенции 1840-1841 гг.

Поводом к началу войны послужил спор между православным и католическим духовенством о принадлежности «палестинских святынь» (Вифлеемский храм и храм Гроба Господня), находившихся на территории Османской империи.

В 1851 г. турецкий Султан, подстрекаемый Францией, приказал отобрать ключи от Вифлеемского храма у православных священников и передать их католикам. В 1853 г. Николай 1-й выдвинул ультиматум с изначально невыполнимыми требованиями, чем исключил мирное разрешение конфликта. Россия, разорвав дипломатические отношения с Турцией, оккупировала дунайские княжества, и в результате Турция 4 октября 1853 г. объявила войну.

Опасаясь усиления влияния России на Балканах, Англия и Франция в 1853 г. заключили секретный договор о политике противостояния интересам России и начали дипломатическую блокаду.

Первый период войны: октябрь 1853 г. - март 1854 г. Черноморская эскадра под командованием адмирала Нахимова в ноябре 1853 г. полностью уничтожила турецкий флот в бухте г. Синоп, взяв в плен главнокомандующего. В наземной операции русская армия добилась существенных побед в декабре 1853 г. - перейдя Дунай и отбросив турецкие войска, она под командованием генерала И.Ф. Паскевича осадила Силистрию. На Кавказе русские войска одержали крупную победу под Башкадылкларом, сорвав планы турок по захвату Закавказья.

Англия и Франция, опасаясь разгрома Османской империи, в марте 1854 г. объявили войну России. С марта по август 1854 г. они предпринимали атаки с моря против русских портов на Адданских островах, Одессы, Соловецкого монастыря, Петропавловска-на-Камчатке. Попытки морской блокады не увенчались успехом.

В сентябре 1854 г. на Крымском полуострове был высажен 60-тысячный десант, чтобы захватить главную базу черноморского флота - Севастополя.

Первое сражение на р. Альме в сентябре 1854 г. закончилось неудачей для русских войск.

13 сентября 1854 г. началась героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев. По приказу Нахимова русский парусный флот, который не мог оказать сопротивления паровым кораблям противника, был затоплен у входа в Севастопольскую бухту.

Обороной руководили адмиралы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин, героически погибшие во время штурмов. Защитниками Севастополя были Л.Н. Толстой, хирург Н.И. Пирогов.

Многие участники этих сражений снискали себе славу национальных героев: военный инженер Э.И. Тотлебен, генерал С.А. Хрулев, матросы П. Кошка, И. Шевченко, солдат А. Елисеев.

Русские войска потерпели ряд неудач в сражениях под Инкерманом в Евпатории и на Черной речке. 27 августа после 22-дневной бомбардировки был предпринят штурм Севастополя, после которого русские войска вынуждены были покинуть город.

18 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный договор между Россией, Турцией, Францией, Англией, Австрией, Пруссией и Сардинией. Россия потеряла базы и часть флота, Черное море было объявлено нейтральным. Россия утратила свое влияние на Балканы, было подорвано военное могущество в черноморском бассейне.

В основе этого поражения лежал политический просчет Николая 1-го, который толкнул экономически отсталую, феодально-крепостническую Россию на конфликт с сильными европейскими державами. Это поражение подвигло Александра 2-го на проведение целого ряда кардинальных реформ.

С конца XVIII в. явно обозначилось распадение Османской империи. Входившие в ее состав славянские и другие нетурецкие народы все более активно вели борьбу за независимость. С другой стороны, начинали выходить из повиновения правители некоторых мусульманских провинций (Албании, Египта). Европейские державы по-разному воспринимали эти события, по-разному старались на них влиять. Кризис Османской империи породил запутанный клубок международных противоречий, получивший название Восточного вопроса.

Россия поддерживала освободительную борьбу славянских и других народов. Однако она чаще всего становилась на сторону султана в его конфликтах с местными правителями. Не забывала Россия и свои национальные интересы, которые состояли в том, чтобы добиться безопасности южных границ и благоприятного режима черноморских проливов. В конце XVIII в. военные и торговые суда под русским флагом получили право прохода через проливы. Но оставался неурегулированным вопрос о проходе через проливы военных кораблей других держав.

Для России Восточный вопрос осложнялся ее отношениями с Ираном. Шахское правительство не хотело смириться с потерей Дагестана и Северного Азербайджана. В 1826 г. иранские войска вторглись в пределы России. Однако они вынуждены были остановиться у крепости Шуша. Ее гарнизон оборонялся 48 дней, пока не подошла помощь. Армия шаха в нескольких сражениях была разбита. Русские войска взяли Эривань (Ереван) и дошли до озера Урмия. В феврале 1828 г. в деревушке Туркманчай был подписан мирный договор, составленный Л. С. Грибоедовым. Шах отказался от притязаний на Дагестан и Северный Азербайджан и уступил России Северную Армению. В следующем году А. С. Грибоедов погиб на дипломатическом посту в Тегеране, когда русская миссия была разгромлена толпой фанатиков.

Тем временем обострились отношения России с Турцией. В 1827 г. правительства Англии, Франции и России выступили против зверств турецкой армии в Греции, боровшейся против османского ига. К берегам Греции была послана союзная эскадра, которая разгромила турецкий флот в Наваримской бухте. После этого между союзниками возникли разногласия, которыми воспользовался султан. Он отказался исполнять ранее подписанные договоры с Россией. В 1828 г. началась русско-турецкая война. Русские войска перешли через Дунай, но надолго задержались, осаждая крепости Варну, Шумлу и Силнстрию. Когда они, наконец, были взяты, русская армия быстрым маршем пошла на юг, с ходу овладела Адрианополем и вышла на подступы к Константинополю. Кавказская армия взяла турецкие крепости Каре и Эрзерум. Султан срочно запросил мира. В сентябре 1829 г. был подписан Адрианопольский мирный договор. К России перешли дельта Дуная и береговая полоса от Анапы до Поти, а также Ахалцихская область в Грузни. Сербия, Валахия и Молдавия получили автономию в составе Османской империи. Греция стала независимой.

В 1832 г. русское правительство оказало помощь султану в борьбе с его вассалом, правителем Египта. Мятежный паша едва не взял Константинополь. Лишь высадка русского десанта на берегу Босфора остановила его войска. В 1833 г. между Россией и Турцией был подписан договор, согласно которому последняя должна была закрыть Босфор и Дарданеллы для военных кораблей всех нечерноморских держав. Таким образом, России удалось добиться наиболее благоприятного режима черноморских проливов.

Русско-турецкий договор о проливах вызвал возражения со стороны Англии и Франции. В конце концов им удалось добиться замены его многосторонним соглашением. В 1840--1841 гг. в Лондоне представители Англии, Франции, России и Турции разработали конвенцию, согласно которой проливы объявлялись закрытыми для всех иностранных военных кораблей. Русский флот был заперт в Черном море. Более того, в случае войны Турция могла открыть проливы для иностранных военных судов по своему усмотрению. Лондонская конвенция стала серьезным дипломатическим поражением России.

Спор из-за палестинских святынь. В 1850 г. в Палестине возник конфликт между православным и католическим духовенством. Речь шла о том. кто будет блюстителем особо чтимых храмов в Иерусалиме и Вифлееме. Под давлением президента Франции Луи-Наполеона Бонапарта султан решил вопрос в пользу католиков. Это вызвало недовольство в Петербурге.

Спор из-за палестинских святынь вновь обострил Восточный вопрос. Теперь, когда отгремели европейские революции 1848 -- 1849 гг., Николай I решил упрочить положение своей империи. Он считал это законным вознаграждением за те услуги, которые он оказал соседям во время недавних революций. В первую очередь он хотел решить проблему черноморских проливов.

Воспользовавшись спором из-за святынь, Николай I усилил нажим на Турцию. На переговоры в Константинополь был послан царский любимец Л. С. Меншиков. Светлейший князь пробовал свои силы на разных поприщах (военном, военно-морском, дипломатическом), но нигде не достиг особых успехов. Он был человеком средних способностей, но при помощи светских манер, неожиданных выходок и остроумия умел создавать преувеличенное о себе представление.

При дворе султана Меншиков вел себя очень надменно. Являясь на заседания дивана (совета при султане), он не отвешивал необходимого по этикету поклона. Султан велел укоротить дверь так, чтобы в нее нельзя было пройти не наклонившись. Натолкнувшись на это препятствие, Меншиков повернулся спиной и прошел, несколько присев в коленях. В конце концов, его миссия только обострила конфликт.

Готовясь к войне, Николай I попытался заручиться поддержкой Англии. Он предлагал англичанам овладеть Египтом и островом Крит. Английское правительство отклонило такую сделку. Политика Англии заключалась в том, чтобы не допускать преобладания на Европейском континенте какой-либо одной державы. Возвышение Николая после подавления европейских революций и его широкие планы беспокоили Лондон. Что же касается Египта, то англичане вскоре обосновались там и без помощи русского царя.

Николая I не смутил отказ английского правительства от союза с ним. Он продолжал нажим на Турцию, требуя от султана признать его покровителем всех православных, живущих в Турции. В подкрепление этих требований были введены русские войска в Молдавию и Валахию. В ответ английская и французская эскадры вошли в Мраморное море. Ободренный этим, турецкий султан в октябре 1853 г. объявил России войну.

Начало войны. Военные действия в Дунайских княжествах развертывались вяло. Главный удар Турция намечала нанести в Закавказье, рассчитывая на встречные удары войск Шамиля. Кроме того, предполагалось высадить десант на побережье Грузии. Но этот замысел сорвали решительные действия русского флота.

Турецкая эскадра, готовясь высадить десант, стояла в Синопской бухте. Она насчитывала 14 судов, из них два паровых. Командовал ею Осман-паша, фактическое руководство осуществлял английский офицер Л. Слейд.

Утром 18 ноября 1853 г. русская эскадра из 8 парусных кораблей, несмотря на заградительный огонь береговых батарей, проскочила в бухту, стала на якорь и в упор принялась расстреливать турецкий флот. Сквозь разрывы, между клубами дыма, при свете горящих турецких судов, на юте флагманского корабля мелькала сутулая фигура командующего эскадрой вице-адмирала Павла Степановича Нахимова. Через три часа русская эскадра потопила почти все турецкие корабли и заставила замолчать береговую артиллерию. Раненый Осман-паша был взят в плен. Слейду удалось ускользнуть на пароходе -- единственном непотопленном корабле из всей турецкой эскадры. Некоторые русские корабли получили повреждения, но все остались в строю.

Вскоре русские войска нанесли ряд поражений туркам в Закавказье. Воины Шамиля были остановлены и отброшены в горы.

Спасая Турцию от неминуемого поражения, в январе 1854 г. англо-французская эскадра вошла в Черное море. в ответ русское правительство отозвало своих послов из Парижа и Лондона. В марте 1854 г. русские войска перешли через Дунай. Русское правительство отвергло ультиматум Англии и Франции об оставлении Молдавии и Валахии. 15(27) марта английская королева Виктория объявила России войну. Днем позже это сделал Луи Бонапарт, успевший к тому времени провозгласить себя императором Наполеоном III.

Союзникам не удалось создать общеевропейскую коалицию против России. Только Сардинское королевство примкнуло к ним. Но Австрия, формально оставаясь нейтральной, сосредоточила свою армию на границе Дунайских княжеств. Русские войска вынуждены были отойти сначала за Дунай, а затем за Прут. Раздосадованный Николай обвинил в неблагодарности австрийского императора Франца-Иосифа.

Англо-французская эскадра появилась в Балтийском море, блокировала Кронштадт и Свеаборг. Но русские моряки расставили мины, и союзники не решились атаковать базы русского флота.

Тогда же английские корабли вошли в Белое море. Соловецкий монастырь отказался сдаться неприятелю, и англичане подвергли варварской бомбардировке этот памятник архитектуры. Монахи и богомольцы проявили большое мужество, под свист ядер совершив крестный ход по монастырским стенам. Единственная батарея пыталась отвечать и даже сделала пробоину в одном из кораблей. На исходе лета 1854 г. английские корабли сожгли старинный русский город Колу на Мурманском берегу.

В августе того же года англо-французская эскадра появилась перед Петропавловском-Камчатским. Небольшой гарнизон под командованием адмирала В. С. Завойко оказал героическое сопротивление, дважды сбрасывал в море неприятельский десант и заставил противника уйти.

С лета 1854 г. на побережье Болгарии стала сосредоточиваться англо-французская армия. Ею командовали маршал Сент-Арно, участник французской колониальной войны в Алжире, и лорд Раглан, ветеран наполеоновских войн. До русского командования доходили слухи о том. что союзники собираются высадиться в Крыму и взять Севастополь- Но А. С. Меншиков, командовавший русскими войсками в Крыму, только посмеивался над этими слухами.

Сент-Арно избрал местом высадки пустынные пляжи близ Евпатории и действовал очень быстро. 60-тысячная армия союзников сразу же двинулась на Севастополь. 8 сентября 1854 г. она встретилась на реке Альме с 35-тысячной армией Меншикова. Огонь англо-французской эскадры позволил союзникам обойти русские войска с фланга и продолжить движение на Севастополь.

Слава и горечь Севастополя. Главная база русского Черноморского флота почти не имела сухопутных укреплений. Союзники могли овладеть Севастополем с ходу, тем более что Меншиков отступил к Бахчисараю. Но на подходе к «Знаменитому городу» в штабе союзников возникли сомнения насчет успешности немедленного штурма. Союзники пошли в обход Севастопольской бухты, чтобы обеспечить себе морскую базу в Балаклаве и действовать против Севастополя с юга. Адмиралы В. А. Корнилов, П. С. Нахимов и В. И. Истомин, взявшие на себя командование Севастополем, очень удачно использовали неожиданную передышку. Гарнизон и население города были мобилизованы на строительство укреплений. Их схему разработали военные инженеры под руководством Э. И. Тотлебена. Наскоро сделанные укрепления из земляных валов, траншей, мешков с песком, корзин с землей (туров) были хорошо приспособлены к местности и вполне отвечали современным условиям боя. Англичане и французы, сначала смотревшие с презрением на «самодельные» укрепления Севастополя, позднее должны были признать, что они эффективнее многих крепостей, оставшихся от прошлых эпох. Защитники города затопили у входа в бухту несколько судов и преградили доступ в нее вражескому флоту.

Утром 5 октября союзники начали бомбардировку Севастополя. В этот день адмирал Корнилов, объезжая бастионы, отмечал недостатки в обороне, давал указания, старался определить успешность ответного огня русских батарей. Он был смертельно ранен на Малаховом кургане. «Отстаивайте же Севастополь...» -- были его последние слова.

Бомбардировка нанесла большие потери защитникам города. Не избежали потерь и союзники. У них было взорвано три пороховых склада, получили сильные повреждения некоторые корабли, участвовавшие в обстреле. Главное же, союзникам не удалось заставить замолчать русскую артиллерию. И потому не состоялся штурм, который должен был последовать сразу после бомбардировки.

После высадки союзников в Крыму Меншиков считал кампанию проигранной. Но царь требовал активных действий. Главнокомандующий правильно рассчитал, что наиболее уязвимым местом у союзников является Балаклава. Здесь стояли англичане, а с тыла их прикрывали турки. Сражение у Балаклавы 13 октября 1854 г. сложилось в пользу русских. Сначала были сброшены с нескольких редутов турки, а затем под перекрестный огонь русской артиллерии попал элитный полк английской легкой кавалерии и был разгромлен. Но русское командование не использовало успех под Балаклавой.

Через несколько дней произошло новое сражение, под Инкерманом. Оно началось удачными атаками русских войск против англичан. Одно время судьба сражения висела на волоске. Но на помощь англичанам вовремя пришли французы, а в русской армии из-за неразберихи резервы не были введены в действие. Большие потери русским войскам причиняло новейшее стрелковое оружие союзников. Русские пули из гладкоствольных ружей не долетали до неприятеля. Сражение под Инкерманом закончилось поражением русских войск. Между тем успех в этом сражении заставил бы союзников снять осаду с Севастополя.

Война приобрела затяжной характер. Союзники наращивали свои силы, регулярно получая по морю боеприпасы и подкрепления. Для русской армии проблема боеприпасов становилась все острее. Маломощная русская военная промышленность не справлялась с возросшими заданиями, воловьи повозки с порохом, ядрами и свинцом вязли на размытых южных дорогах. Русским артиллеристам приходилось отвечать одним выстрелом на три-четыре неприятельских. Поскольку сохранялась угроза со стороны Австрии, значительная часть русской армии оставалась близ юго-западной границы. После Инкермана стала вырисовываться перспектива поражения России в этой войне.

Жители Петербурга с конца 1854 г. все чаще замечали по ночам высокую фигуру императора, ходившего в одиночестве по Дворцовой набережной. Кто-то из придворных сказал, что не может себе представить Николая I, подписывающего унизительные условия мира. Здоровье все чаще стало подводить царя, но он не обращал на это внимания. В начале февраля 1855 г. он простудился и 18 февраля умер. Последним его распоряжением было отстранение от командования Меншикова и назначение на его место князя М. Д. Горчакова. На престол взошел старший сын Николая I Александр II.

Замена главнокомандующего не внесла перелома в ход войны. Правда, зима для союзников выдалась трудной, под Севастополем они были вынуждены даже немного отступить. Но весной возобновились бомбардировки города. После одной из них, особенно продолжительной и ожесточенной, на рассвете 6 июня союзники двинулись на штурм. Сразу же заговорили пушки на русских бастионах. Французам, атаковавшим Малахов курган, удалось выйти к нему с тыла и захватить несколько домов на Корабельной стороне. Перелом в ход сражения внесла отчаянная атака роты саперов, случайно оказавшихся рядом. Подоспевшими подкреплениями неприятель был выбит с окраин города. Англичане, шедшие на штурм Третьего бастиона, были остановлены в 400 м от цели.

В восьмом часу утра союзное командование дало отбой. Штурм был отбит с большими потерями у нападавших. Лорд Раглан, находившийся в подавленном настроении, через несколько дней скоропостижно умер.

Много отважных людей защищало Севастополь, но среди них первое место принадлежит адмиралу Нахимову. В руках Павла Степановича сходились все нити обороны города. Неутомимый в своих бесчисленных заботах, простой и доступный, невозмутимо спокойный в момент опасности, он пользовался любовью офицеров, матросов, солдат, жителей города.

Редели ряды защитников Севастополя. Еще в марте 1855 г. погиб ближайший помощник Нахимова адмирал В. И. Истомин. Летом, когда бомбардировки участились, резко возросли потери. Подкрепления не успевали подходить. Против 75-тысячного севастопольского гарнизона стояла 170-тысячная армия союзников. Полевая армия Горчакова вела себя пассивно.

Сподвижники Нахимова с некоторых пор начали догадываться, что он решил погибнуть вместе с Севастополем. У адмирала появилась опасная привычка выходить на бруствер и подолгу наблюдать в подзорную трубу за неприятельскими позициями. «Ждет свинца»,-- с тревогой говорили солдаты. Под вечер 28 июня он приехал на Малахов курган, по обыкновению вышел на вал. Его золотые эполеты блестели в лучах заходящего солнца. «Они сегодня довольно метко стреляют»,-- сказал он, когда рядом с ним в мешок попала пуля. Другая пуля попала ему в голову. Через день он умер, не приходя в сознание.

4 августа Горчаков, пытаясь отвлечь силы противника от Севастополя, начал наступление на Черной речке, но оно не удалось. Через 20 дней после этого сражения союзники начали новую бомбардировку города. Потери защитников составляли 2-3 тыс. человек в день. 27 августа неприятельские войска пошли на штурм. Теперь им удалось захватить Малахов курган. На Корабельную сторону приехал Горчаков. Он увидел горы трупов на подступах к Малахову кургану, французское знамя на его вершине и дал приказ к отступлению. Русские войска оставили южную сторону Севастополя, по понтонному мосту перейдя через бухту. Закончилась 349-дневная оборона.

Парижский мир. Падение Севастополя предрешило исход войны. Русская армия была обескровлена, казна пуста, экономика расстроена. Взятие Карса на кавказском театре военных действий не исправило положения. В конце 1855 г. Австрия предъявила России ряд жестких требований, угрожая вступить в войну. Александр II пригласил на совещание виднейших сановников. Почти все они сошлись во мнении, что «война неизбежно ведет нас к банкротству».

Вскоре в Париже открылся мирный конгресс. В его работе приняли участие представители Франции, Англии, России, Австрии, Турции и Сардинии. Основными противниками русских дипломатов стали английский и австрийский представители, а французы вели себя примирительно. Вопреки ожиданиям союзники не стали выдвигать заведомо неприемлемых требований. Слишком еще свежи были воспоминания об изнурительной и кровопролитной осаде Севастополя. Тогда говорили, что за спиной русской делегации стоит тень Нахимова. Русские дипломаты ставили своей целью свести до минимума территориальные потери. Это в общем-то удалось. По Парижскому мирному договору, подписанному в марте 1856 г., Россия потеряла только острова в дельте Дуная и прилегающую часть южной Бессарабии. Самые тяжелые для России пункты договора касались так называемой «нейтрализации» Черного моря: оно объявлялось нейтральным, вход в него запрещался для военных судов, а на берегах нельзя было иметь военно-морские арсеналы. Практически это означало, что Россия не может держать на Черном море военный флот. Это распространялось и на Турцию, но она, имея флот на Мраморном и Эгейском морях, в случае войны всегда могла перебросить его в Черное море, а также пропустить туда и флот союзников. То. что нейтрализация не касалась Азовского моря, мало исправляло положение в пользу России.

Россия потерпела серьезное военное поражение. Война беспощадно обнажила отсталость России в экономическом, социальном и военно-техническом отношении. Этот факт был очевиден, хотя Россия, не имея ни от кого военной помощи, вела войну с целым блоком ведущих держав тогдашнего мира. После Крымской войны понизился международный авторитет Российской империи как великой державы, ослабло ее влияние на Балканах и Ближнем Востоке. Последующие события, однако, показали, что русское правительство сумело извлечь правильные уроки из поражения в Крымской войне.